Google検索は日々進化しており、ユーザーが入力する複雑なクエリに対してもより関連性の高い結果を返すことができるようになっています。この進化の核心にある概念の一つが「トピカリティ(Topicality)シグナル」と「ABCシグナル(ABC signals)」です。米司法省の公聴会記録をもとにこれらを解説します。

目次

トピカリティとは

ウェブ検索の文脈におけるトピカリティ(topicality)とは、検索クエリのトピック(キーワードではなく)と、ウェブページに書かれている内容の一致度のことをいいます。ユーザーの検索意図をGoogleが理解し、その意図するトピックに最も関連性の高いウェブページを見つけ出す能力であると言い換えることもできます。

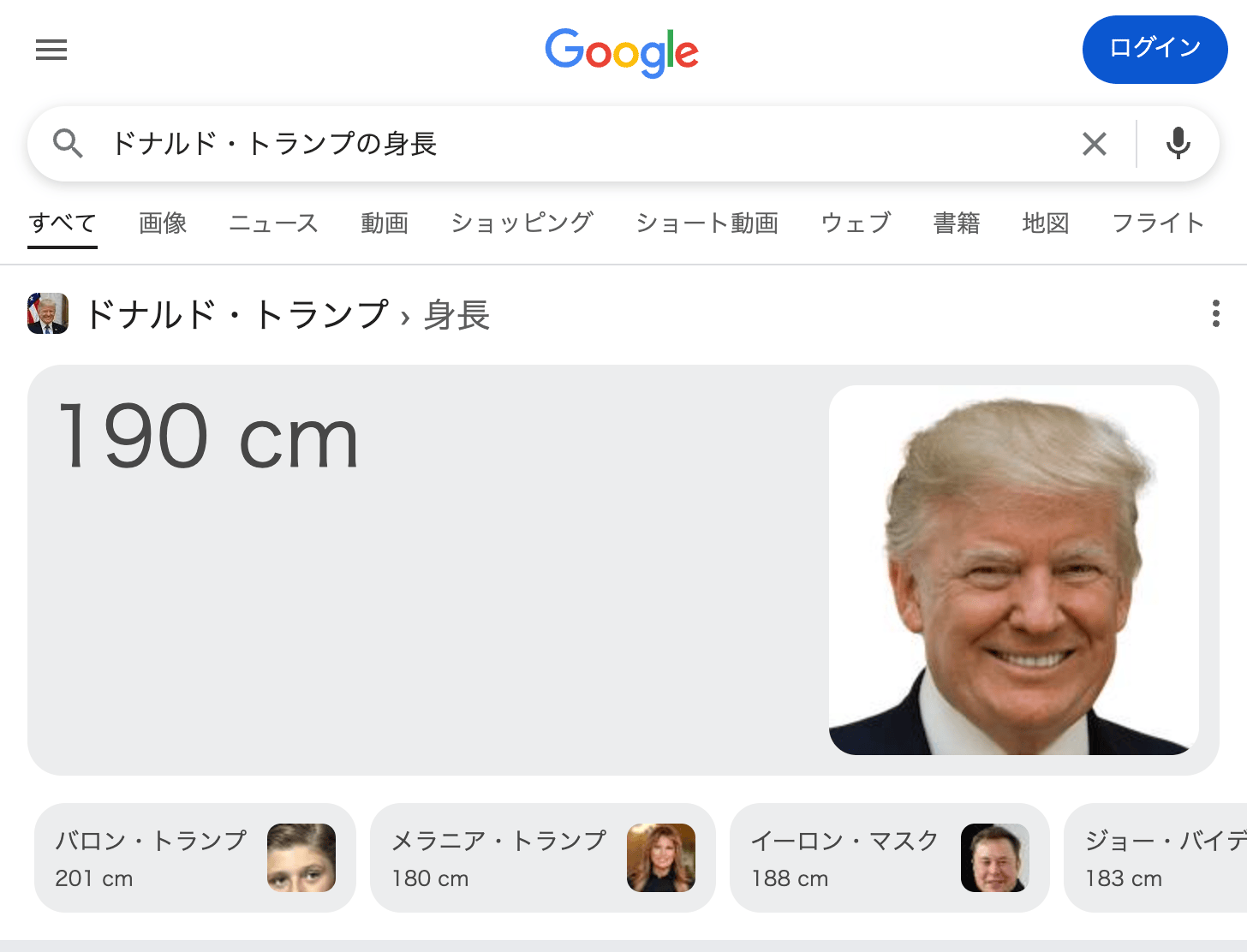

トピカリティを判定するシステムは、たとえば「ドナルド・トランプの身長は?」というクエリに対して、昔のように「身長」というキーワードが含まれるページを探すのではなく、実際の「ドナルド・トランプの身長」という情報そのものを提供しているページを探し、それをクエリに一致したものとして返します。

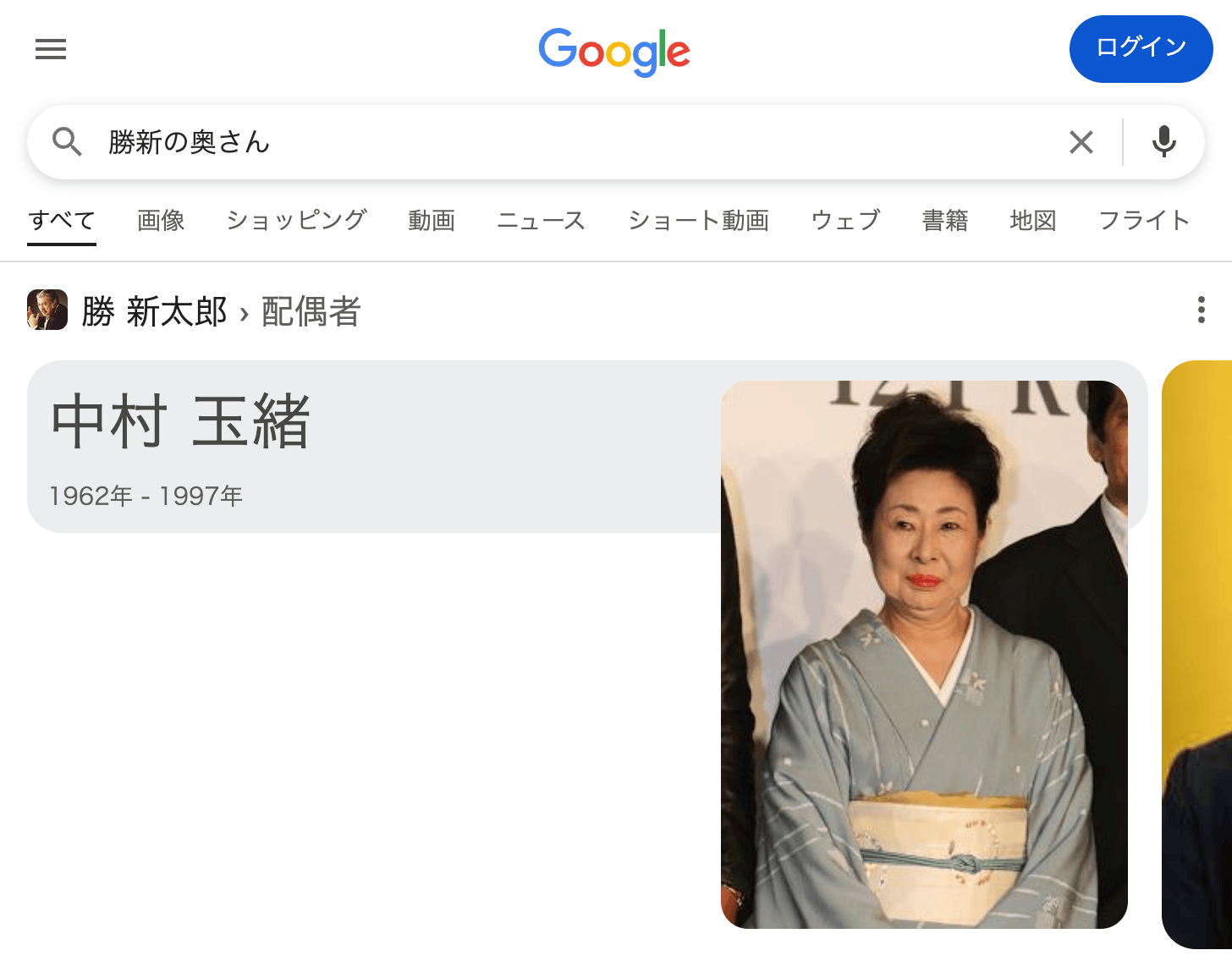

2017年頃にはすでに確認できていた挙動ですが、下の画像に示したように「勝新の奥さん」と検索したときも「中村玉緒」さんを検索結果に返します。検索キーワードには「中村玉緒」の文字列は含まれていませんが「勝新の奥さん」というクエリの意味を「勝新太郎の配偶者を知りたい」意図であると理解し、その回答を表示するのです。

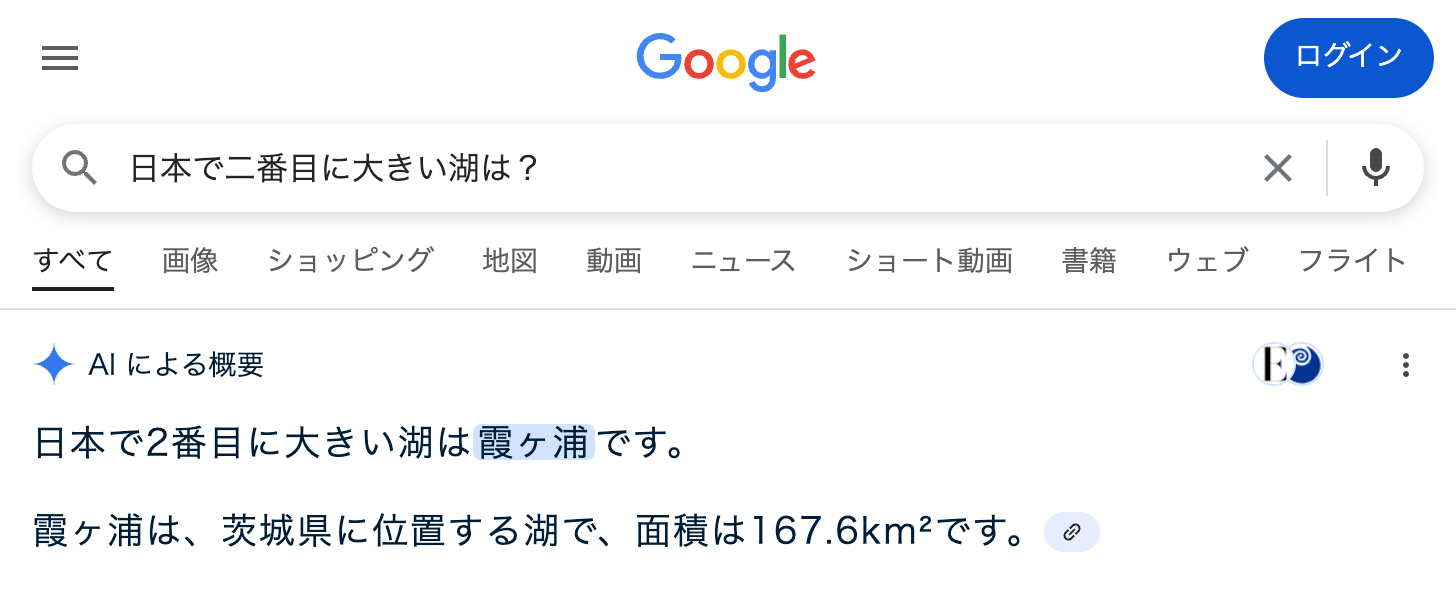

トピカリティが導入された当初は上記のスクリーンショットのようなダイレクト・アンサー(Direct Answers)で回答が表示されることが中心でしたが、現在では強調スニペットや「AIによる概要」を使って、もっと複雑な質問に対しても直接的な答えを返すようになりました。たとえば次のようなものです。

上記の各例に見られるように、以前のGoogleはキーワードに焦点を当てていましたが、現在はトピカリティをより重視する方向に移行しています。これによって、質問形式のクエリや、単語数が多くあいまいなクエリなど、以前は難しかった検索にもより適切に答えられるようになっています。

コア・トピカリティ・システム

Googleのポッドキャスト1でプロダクトマネジメント担当ディレクターであるエリザベス・タッカー氏が語ったところによれば、Googleはユーザーの検索意図を正確に把握し、そのトピックに合致するウェブページを見つけ出すために「コア・トピカリティ・システム」と呼ばれるアルゴリズム群を運用しているといいます。

トピカリティの理解を支えるAI技術

コア・トピカリティ・システムが目指すのは、検索クエリとウェブページのトピックを高い精度で理解し、両者を結びつけることです。これがうまく機能することで、私たちは求める情報に素早くたどり着けるのです。Googleは機械学習モデルを中心としたAI技術を使ってクエリの「トピック」を理解しています。

BERT(バート)

BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)という技術は、単語一つひとつの意味だけでなく、文章全体の文脈を理解するのに長けています。これにより、長くあいまいなクエリであってもそれが全体として何を主題にしているのかをより深く把握できるようになりました。

RankBrain(ランクブレイン)

RankBrainは、Googleが2016年という比較的早い段階で導入したAIシステムの一つです。検索クエリに含まれる抽象的な概念や、これまで解釈が難しかった言葉のニュアンスを理解し、より適切なトピックの検索結果を返すことを可能にしました。

LLM(Large Language Model: 大規模言語モデル)

最近話題のLLM(大規模言語モデル)も、検索結果の関連性強化に活用されています。さらに、LLMを用いて「非常に関連性が高い」「ある程度関連性がある」といった、より細かい関連度を判断し、ランキングの精度を向上させる研究も進められています。

T*シグナル(トピカリティ・シグナル)

米司法省の公聴会におけるGoogleエンジニアのH.J. キム氏の証言2では、Googleの検索順位を決定する主要なシグナルの一つとして「T*(Topicality)」の存在が明らかにされました。この「T*」シグナルは、ABCシグナルを効果的に組み合わせ、検索クエリとページの関連性を判断します。

ABCシグナルとは?

ABCシグナルは、トピカリティを判断するための特に重要な要素であり、T* (Topicality) シグナルを構成する主要な部分であるといいます。ABCは「A: Anchor」「B: Body」「C: Click」の頭字語で、具体的にはそれぞれ次のような内容です。

- A(Anchor)— 被リンク元のアンカーテキストや文脈。

- B(Body)— ページそのものの内容。

- C(Clicks)— ユーザーが特定の検索結果をどれだけ長く見たかなど、セッション時間に関連するユーザー行動。

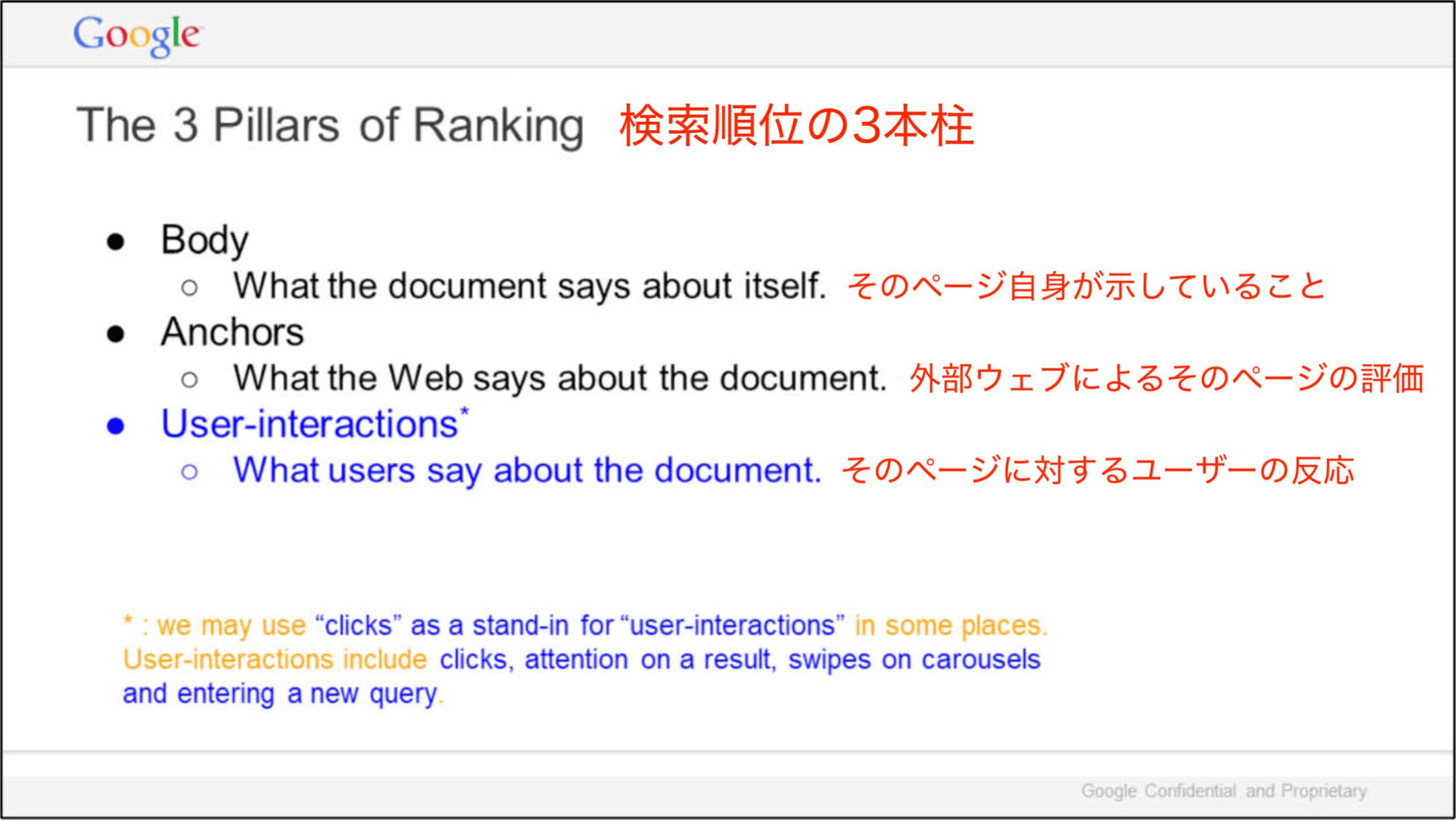

これを見ると思い出すのは「検索順位の3本柱」です。そこでは次のようなスライドを使って、検索結果の順位を決める3大要素は「Body: ページの内容」「Anchors: 外部ウェブによるそのページの評価」「User-interactions: そのページに対するユーザーの反応」であると説明しています。

上記の画像は2017年5月15日のGoogle社内向けプレゼンテーション「Life of a Click (user-interaction)3」で示されていたものですが、この「検索順位の3本柱」は、その後コア・トピカリティ・システムの主要な一部となり、名称も「ABCシグナル」と変わったのではないかと筆者は考えます。

エンジニアによる調整が可能なシグナル

先のH.J. キム氏の証言によれば、ABCシグナルやT* シグナルは、RankBrainやBERTのような完全に自動化された機械学習モデルとは異なり、Googleのエンジニアが閾値の設定を決定できる手作りのシグナル(Hand-crafted signals)であるそうです。これは何か問題が発生したときに分析とデバッグを可能にするための仕様であるといいます。

まとめ

「キーワードからトピック(エンティティ)へ」という流れは2012年頃から始まり、2016年末のRankBrain導入から一気に加速しました。僕たちはSEOの文脈でいまもキーワードを強く意識しますが、Googleはキーワードよりもトピックに焦点を移しています。これが2025年2月18日のH.J. キム氏の証言でも再び裏付けられた形です。

また、2017年に「検索順位の3本柱」と呼ばれていた概念はいまも現役で、さらに「ABCシグナル」という覚えやすい名前がついていることと、ランキングアルゴリズムの中核であるコア・トピカリティ・システムの主要な一部になっていることも、上記と同じキム氏の証言で明らかになりました。

このように新たにわかったこともありますが、とはいえ、僕たちがやるべきことは変わりません。ニーズメットで良質なコンテンツを作成し、実際のユーザーを満足させ、外部からの評価を獲得するだけです。あとは、現在よりはもう少し、キーワードを詰め込むことを控え目にしてもいいかもしれませんね。

脚注

- Inside Search Quality: Using metrics and data science to improve Search | Search Off the Record – YouTube ↩︎

- Interview with H.J. Kim Notes (Feb. 18, 2025) | Antitrust Division | U.S. and Plaintiff States v. Google LLC [2020] – Remedies Hearing Exhibits ↩︎

- Trial Exhibit-UPX0004: U.S. and Plaintiff States v. Google LLC – Google presentation: Life of a Click (user-interaction) (May 15, 2017) ↩︎

住 太陽

住 太陽