著者情報に直接のSEO効果はありませんが、記事にバイラインや著者情報ボックスの形で著者情報を表示することで、読者に対して信頼性や説得力をアピールできます。また著者のプロフィールページを用意し、記事上の著者情報と合わせて構造化データをマークアップすることで、Googleが著者のエンティティを他と識別しやすくなり、著者がGoogleにとって既知の存在である場合にはSEO効果を期待できます。

目次

著者情報とは

著者情報とは、著者の氏名や経歴、専門分野、保有資格、連絡先などを記述したもので、読者の興味に応え、読者との信頼関係を築き、記事の説得力や信頼性、透明性を高める目的で設置されます。これはあくまでも読者に向けたものであり、読者が感じるE-E-A-Tを向上させる効果はあるものの、後述する限定的なケースを除いて直接のSEO効果はありません。

しかし間接的には、著者がそのトピックに関してよく知られていて信頼できる人物であれば、その著者情報を見た読者からの信頼が高まり、ユーザー行動シグナルの改善によるSEO効果が期待できます。それほどよく知られた人物でなかったとしても、コンテンツの質が高ければ、読者が何度も同じ著者情報を見るうちに信頼するようになるかもしれません。

筆者はGoogleにエンティティが認識された著者ですが、それでもこうして著者情報エリア以外でも顔出ししているのは、実際の読者に信頼できる書き手として記憶してほしいという意図からです。

また、著者情報を適切に設定することで、Googleが著者のエンティティを認識することを促進できます。Googleが著者のエンティティを認識すれば、その著者が執筆した記事にはSEO効果が期待できます。このためには、記事ページに表示する著者情報と、独立した著者プロフィールページを構造化データで関連付けることがベストプラクティスです。

著者情報の形式には、名前と顔写真や肩書き程度を記しただけのシンプルなバイラインと、経歴や専門分野や資格などを短く記述した著者情報ボックス、そして1ページを使って著者を紹介する著者プロフィールページがあります。まずはごく簡単に、これらの著者情報の形式について説明します。

バイライン

バイライン(byline)とは、本来は新聞記事などの著者を示す署名欄のことで、ウェブ上で公開される記事の場合は、著者の写真と名前と肩書き程度を表示した小さなブロックのことをいいます。記事の冒頭または末尾に配置され、著者についてのより詳細な情報が掲載された著者プロフィールページにリンクします。

このサイトでは上の画像がバイラインで、記事の上部に設置しています。また、昨今ではバイラインと著者情報ボックスの区別が曖昧になってきており、次に述べる著者情報ボックスのことをバイラインと呼ぶこともあります。

著者情報ボックス

著者情報ボックス(Author bio box)とは、記事の著者を読者に紹介するためのブロックで、著者の名前や写真とともに、経歴や専門分野、学位、資格、連絡先などの情報を簡潔にまとめて表示します。記事の末尾に設置することが多く、より詳細な情報が掲載された著者プロフィールページにリンクします。

このサイトでは前述のバイラインに加えて著者情報ボックスも設置しており、こちらは記事の末尾に置いています。記事の冒頭ではバイラインをひと目見て「誰が書いた記事か」がわかるようにしておきつつ、記事の末尾では著者に興味を持ってくれた人に著者情報ボックスでもう少し詳細な情報を提供する意図です。

著者プロフィールページ

著者プロフィールページとは、著者についての詳細な情報を読者に伝えるためのページで、写真や経歴や専門分野、学位、資格、連絡先などの情報を掲載するほか、個人的な関心などについて記載することもあります。また、著者が普段から使っているソーシャルネットワーキングサービスがあれば、それらも紹介します。

このサイトではこちらのページが当該ページです。大量の情報を掲載していますが、筆者には特筆すべき目立った(公表可能な)実績がないため、細かなものまですべて列挙することで圧倒しようという意図でこうなっています。正直あまり格好のいいものではないと思います。

著者情報に直接のSEO効果はない

記事にバイラインや著者情報ボックスを設置したり、サイトに著者プロフィールページを設置したりすることには、直接的なSEO効果はありません。同様に、著者情報として保有資格や学位や職歴などを列挙することにも、直接的なSEO効果はありません。これらはいずれも自己申告で、好きなことを好きなように書けるからです。

著者情報がそのままでは信頼できない理由

著者情報の掲載内容は、多かれ少なかれ恣意的に選択されるものです。また、誇張した表現が可能であるどころか、まったくの嘘を書くこともできてしまいます。このように容易に誇張や偽装ができてしまうものが、直接的な順位の決定要因にはなり得ません。Googleのダニー・サリバン氏は次のように述べています。

著者情報を付けただけでランキングが上がることはありません。またGoogleのシステムは「著者情報に専門家と書いてあるからこの記事は専門家が書いたものだ」と判断することもありません。

Google SearchLiaison on X, 11:58 PM · Jan 8, 20241

著者情報の記述そのものはGoogleに見せるためのものではなく、あくまでも読者に見せるためのものです。読者にとってその記事の著者が既知の信頼できる著者だった場合には、後述するユーザー行動シグナルの改善効果が期待できるため、そのトピックにおける著名な著者が著者情報を掲載しておくことはSEOに効果的に働くでしょう。

また、当初は読者にとって未知の著者だったとしても、コンテンツの質が高ければ信頼できる著者として記憶してもらえることもあるでしょう。この場合も、その著者がバイラインに記載されていることによってコンテンツを信頼し、ユーザー行動シグナルが改善する可能性があり、間接的なSEO効果が期待できます。

なお、その著者がそのトピックに関する信頼できる著者としてGoogleがエンティティを認識している人物であるという限定的なケースでは、著者情報を記載することで直接的な順位向上の効果があると考えられていますが、これはあくまでも限定的なケースであり、単純に「著者情報を書けば上がる」というようなものではありません。

監修者にも直接のSEO効果はない

Google検索品質ガイドラインやGoogle検索セントラルなど、Google公式の情報をくまなく確認しても「記事に監修者をつけるとよい」といった記述はありません。唯一それに近いニュアンスがあるのがGoogle検索セントラルのドキュメントで「コンテンツの専門性に関する質問」として記述されている以下の部分です。

専門性に関する質問 | 有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成2

- このコンテンツは、確実にトピックを熟知している専門家または愛好家によって執筆され、レビューされていますか。

これはコンテンツの専門性を自己評価するためのヒントとして記載されているもので「専門家によって書かれたかレビューされていれば順位が上がる」という文脈ではありません。監修者として記載された人物が本物の専門家だったとしても、Googleにも読者にも知られていない無名の人物なら何の効果も期待できません。

間接的なSEO効果であれば、監修者の場合も著者の場合と同様に、その監修者が読者にとって既知の信頼できる人物であればユーザー行動の改善によるSEO効果が期待できます。また、その監修者がそのトピックに関する信頼できる著者としてGoogleが認識している人物であれば監修者の表示にも直接的なSEO効果があるかもしれませんが、確証はありません。

SEO効果が期待できるケース

記事の著者がGoogleにとって既知の著者、つまり外部の信頼できる情報源からのサイテーションを受け取っており、Googleにエンティティとして認識されている人物であると識別できた場合には、Googleは記事をその著者に関連付け、その著者の信頼度や注目度に応じてランキングに加点があるものと考えられています。

自己申告だけでは信頼できなくても、著者が自己申告した著者情報が、大手ニュースサイトや官公庁など信頼できる第三者のサイト上のサイテーションで裏付けられていれば信頼できます。実際に有力であったり著名であったりする著者であれば、第三者によって発信されたウェブ上の情報で裏付けが取れるものです。

Googleは著者のエンティティを使って検索結果の順位づけを調整する特許を持っています。

特許「エンティティ指標に基づく検索結果のランク付け」

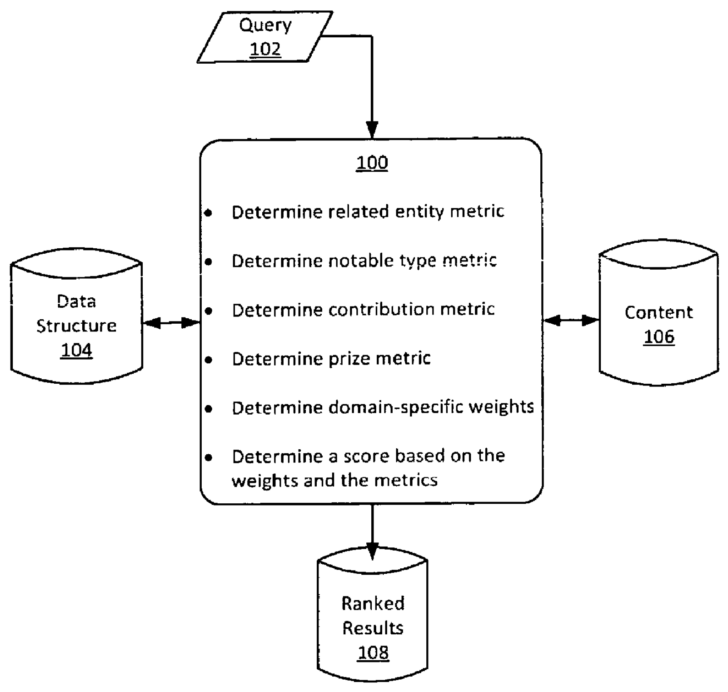

公開されているGoogleの特許文書「エンティティ指標に基づく検索結果のランク付け3」では、検索結果のランキングにコンテンツ制作者のエンティティを活用する方法が記されています。この方法では、ナレッジグラフのような構造化データだけでなくウェブ上のコンテンツも利用して、コンテンツ制作者のエンティティにスコアを割り振ります(下図)。

エンティティにスコアを割り振るにあたって使われる指標は、関連度、注目度、貢献度、受賞歴です。そのうえで、与えられたクエリに一致する分野に特有の重み付けを行い、最終的なスコアが算出され、ランク付けされた検索結果を出力します。エンティティのスコアの指標である関連度、注目度、貢献度、受賞歴はそれぞれ次のような意味です。

- 関連度 – エンティティ間の関連度です。たとえばエンティティ「SEO」とエンティティ「住太陽」の関連性はどれほど深いかをスコア化します。

- 注目度 – クエリとして与えられたエンティティが示す分野の中での対象エンティティの人気度です。たとえばクエリが「住太陽」だった場合、SEO分野における「住太陽」の人気度をスコア化します。

- 貢献度 – クエリとして与えられたエンティティが示す分野に対する、対象エンティティの貢献の度合いです。他の専門家による評価や、知名度ランキングの結果などをスコア化します。

- 受賞歴 – その分野における栄誉ある賞を受けたことをスコア化します。たとえば映画界におけるアカデミー賞や、ジャーナリズムにおけるピューリッツァー賞などをスコア化します。

この項で説明してきたことはあくまでも特許文書に書かれていることの概略であり、そのままのものが実際のGoogle検索に実装されているとは限らないことには注意が必要です。しかし筆者は、観察できる様々な事象から、これに近いものがすでに実装されているものと考えています。

ユーザー行動シグナルの改善効果

著者情報がSEOに対してポジティブな効果を発揮すると考えられる最大の理由は、ユーザー行動シグナルの改善効果による間接的な影響です。Googleは実際の検索ユーザーの行動をすべて記録しており、その行動データを機械学習して順位づけに使用しています。著者情報、特にバイラインの表示は読者の行動に影響し、ひいては順位に影響する可能性があります。

読者にとって記事の著者が既知の人物であり、かつその人物がそのトピックにおいてよく知られ信頼されている人物だった場合、サイト滞在時間の延長や直帰率の低下などの好ましいユーザー行動が発生するかもしれません。そうした読者の割合が高ければ、ユーザー行動からのフィードバックでSEOに有利に働くでしょう。

また、読者にとって著者が既知の人物でなかったとしても、著者情報に表示されたプロフィールが信頼に足ると感じられるものだった場合、同様のユーザー行動シグナルが得られる可能性があります。この意味で、著者情報には著者の経歴や保持する資格など「その著者がそのトピックについて語っている背景情報」を含めるといいでしょう。

何度もその著者によるコンテンツに触れているうちに、その内容の質の高さから、または単純接触効果(特定の人物や物事に繰り返し接すると好意度や印象が高まる効果)によって、だんだんとその著者を信頼するようになることもあり得るでしょう。そうした効果を期待する意味でも、著者情報はきちんと記載すべきです。

エンティティを識別させる著者情報

著者情報を記載する意味は、検索エンジンに対しては著者のエンティティを識別しやすくすることですが、そのために適切な構成があります。ここからはGoogleにとって著者のエンティティを識別しやすい構成と、それを構造化マークアップする方法について説明していきます。

現時点でGoogleにエンティティが認識されていない人物でも、今後の活動の成果によってエンティティが認識されることは十分にあり得ます。著者を識別しやすい状態にしておくことで、エンティティとして認識されやすくなり、また、エンティティとして認識されたときのSEO効果を大きくできると考えられます。

エンティティを識別しやすい構成

Googleのジョン・ミューラー氏は2021年4月23日のオフィスアワー4の中で、Googleのシステムが記事の著者を識別する方法について説明しました。それによれば、Googleのシステムは、記事から著者ページへのリンクや、記事ページ上の様々な要素を調べて、記事の著者のエンティティを識別しようとするといいます。

また、著者についてのあらゆる情報が集約された中心的なプロフィールページがあれば、その著者のエンティティを識別しやすくなり、また、そのプロフィールページの情報が構造化データで明示されていれば、さらにエンティティを識別しやすくなるといいます。まとめると次のようになります。

- Google検索は発見した記事について、その著者のエンティティを識別しようとする。

- 記事の著者のエンティティの識別には、その記事から著者ページへのリンクをはじめとして、記事ページ上の様々な要素が使われる。

- その著者に関するあらゆる情報が集約された中心的なプロフィールページ(おそらくLinkedInのプロフィールのような)があれば、著者のエンティティを識別しやすくなる。

- 各記事とプロフィールページの両方で、著者情報が構造化データで明示されていれば、著者のエンティティをより識別しやすくなる。

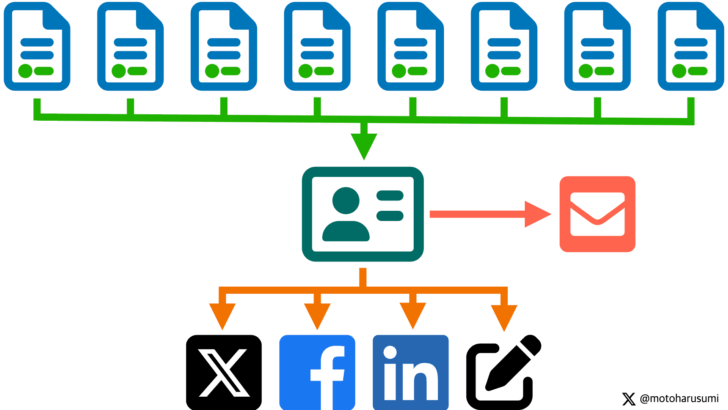

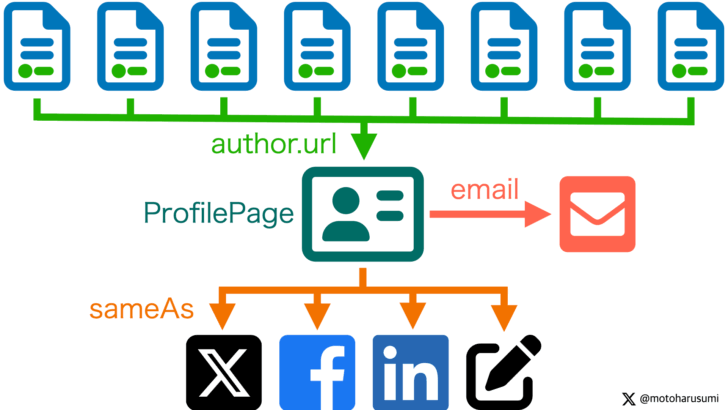

著者のエンティティを識別しやすくするためには、著者についての様々な情報を集約した著者のプロフィールページを作成し、各記事からはその著者のプロフィールページへのリンクを設置します。著者プロフィールページからは、サイトの外部にある各種のプロフィールページへとリンクします。これを図に表すと次のようになります。

画像の上部に並んでいるのが各記事ページで、中央にあるのが著者プロフィールページ、下部にあるのが外部のプロフィールです。矢印はリンクを表しています。なお外部のプロフィールは、主に利用しているソーシャルネットワーキングサービスや主要な寄稿先などのプロフィールページを使用します。

このような構成にすることで、Googleのシステムがその著者についての情報を一元的に理解しやすくなり、他の著者と区別されたエンティティとしてその著者を識別できるようになります。なお著者プロフィールページは、ウェブサイトに複数の著者がいる場合にはそれぞれの著者ごとに作成するのがセオリーです。

もしあなたがGoogleにとって既知の著者エンティティだった場合には、上記のように著者情報と著者プロフィールページを構成しておくことで、あなたとあなたの記事は関連付けられ、あなたが書いた記事には一定の信頼性が付与されるものと考えられます。このような限定的なケースは、著者情報はSEO効果を発揮するでしょう。

構造化データによる構造の明示

上述のような構成を作るだけでもGoogleによるエンティティの識別を支援することができますが、構造化データマークアップを追加して各情報を明示的に記述すれば、Googleによるエンティティの識別はより容易になります。具体的には、次のような形で構造化データを追加します。

- 各記事をタイプArticleまたはタイプBlogPostingの構造化データでマークアップする。

- 各記事のauthorプロパティの中で、urlプロパティでプロフィールページのURLを指定する。

- 著者プロフィールページをタイプProfilePageの構造化データでマークアップする。

- 著者プロフィールページのsameAsプロパティで、外部サイト上にある同じ著者のプロフィールのURLを指定する。

この内容をまとめて図に表したのが以下の画像です。各記事から著者のプロフィールページにリンクすることに加えて、構造化データのauthor.urlプロパティで著者プロフィールページを指定し、ProfilePageプロパティで構造化した著者プロフィールページからは外部のプロフィールページへとsameAsで接続します。

まだまだ多くの著者は人物としてのエンティティがGoogleに認識されていませんが、その場合でも他の著者と識別可能な構成を作っておくことがおすすめです。エンティティを認識されるためには信頼できる独立した第三者からのサイテーションを必要としますが、そうした機会があったときにより確実にエンティティが認識されるようにすることができます。

著者情報の設定と構造化

ここからはより具体的に、著者プロフィールページの作成と構造化や、各記事に挿入するバイラインや著者情報ボックスの構造化の方法について説明していきます。

著者のプロフィールページを作成する

著者のプロフィールページは、その著者についての様々な情報が集約された中心的なページとして作成します。名前や写真、略歴、SNSアカウントや寄稿先、他のサイト上にあるプロフィールへのリンクなどを掲載し、Googleが著者を識別できるようにするとともに、読者に専門性をアピールします。

この著者のプロフィールページに向けて、各記事ページからプロパティ author.url を指定します。記事ページを構造化するArticle構造化データの推奨プロパティのひとつである author.url は、Googleが記事の執筆者を特定するのに役立つプロパティです。Article構造化データについての解説ドキュメント上では、author.url プロパティについて次のように説明されています。

記事の著者を一意に識別するウェブページへのリンク。作成者のソーシャル メディア ページ、「個人紹介」ページ、略歴ページなど。

URL が内部のプロフィール ページである場合には、プロフィール ページの構造化データを使用してその作成者をマークアップすることをおすすめします。

記事(Article)の構造化データ | Google 検索セントラル5

上記引用は少しわかりにくいですが、author.url で指し示すリンク先は、その記事の著者個人について略歴などを紹介するページで、プロフィールページ構造化データ(ProfilePage)でマークアップされていればなおいい、ということを言っています。著者ごとに著者プロフィールページを作成して次の内容を記載しましょう。

- 名前 — 公式に使っている名前を記述します。通常は本名ですが、人によっては芸名や筆名やビジネスネームの場合もあるでしょう。

- 写真 — 知っている人が見たときにその人だとわかる写真を使います。プロフェッショナルな印象を与えるものならよりよいでしょう。

- 略歴 — 著者の専門性の背景となる職歴や学位や資格や受賞歴についての情報を記述します。検索エンジンではなく人間の訪問者が信頼感を覚えてくれる内容がよいでしょう。

- 他の場所にあるプロフィール — 利用している各SNSのプロフィールや、寄稿先、Amazon著者ページ、Wikipedia記事などを記載しましょう。

- メールアドレス — 本人と直接連絡がとれる連絡先として掲載します。場合によっては、インスタントメッセンジャーのIDや電話番号を掲載することもあり得ます。

上記以外にも必要や状況に応じてPersonタイプの各プロパティに該当する情報を付け加えるのもいいでしょう。そして可能であれば、これらを含めたページ全体を ProfilePage構造化データでマークアップします。JSON-LDで構造化データをマークアップした場合のコードのサンプルは以下の通りです。

<script>

{

"@context": "https://schema.org/",

"@type": "ProfilePage",

"mainEntity": {

"@id": "#main-author",

"@type": "Person",

"name": "住 太陽",

"description": "SEOコンサルタント。SEOには1999年から従事しており、一貫して「中小企業が自社で取り組むSEO」を提唱、2002年には国内初となるSEO解説書を執筆したほか、執筆・講演など多数。ボーディー有限会社の代表取締役であり、中小企業を対象に定額制で格安のSEOコンサルティングを提供している。2007年、第19回堺自由都市文学賞受賞。",

"email": "[email protected]",

"image": "https://www.bodhi.co.jp/wp-content/uploads/2018/08/profile-240.jpg",

"jobTitle": "SEOコンサルタント",

"worksFor": {

"@type": "Organization",

"name": "ボーディー有限会社"

},

"sameAs": [

"https://x.com/motoharusumi",

"https://www.facebook.com/motoharu.sumi"

]

}

}

</script>バイラインか著者情報ボックスを設置する

記事にバイラインか著者情報ボックスを設置し、著者の略歴や連絡先を明示することは、読者に対して信頼性を確保する意味があります。記事の内容に責任を持つ者を明示し、どんな著者がどんな立場から記事を執筆しているのかを明らかにし、読者からの意見や質問を著者が直接受け取れるようにすることで、記事に対する信頼感が生まれます。

E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼)はランキングアルゴリズムそのものではありませんが、そのコンセプトに沿ったコンテンツ制作を行うことで、コンテンツが検索結果に表示されやすくなります。このE-E-A-TについてGoogleは公式ドキュメントの中で次の引用のように述べて、著者を明確にすることを勧めています。

誰がコンテンツを作成したのかが明確であれば、そのコンテンツの E-E-A-T は直感的に理解されやすくなります。考えるべき「誰が」とはこのことです。コンテンツを作成する際は、以下の「誰が」に関連した質問を自身に問いかけてください。

- コンテンツの著者が誰であるかを明確にしていますか。

- ページの然るべき場所にバイラインを記載していますか。

- バイラインが著者や関係者についての詳細につながるものであり、その人たちのバックグラウンドや専門分野に関する情報をもたらすものになっていますか。

コンテンツの作成者が誰であるかを明確にしている場合は、E-E-A-T のコンセプトに沿っており、成功への道のりを歩んでいるといえるでしょう。著者の情報が求められるであろうコンテンツでは、バイラインを記載するなどして正確な著者の情報を追加することを強くおすすめします。

誰が(コンテンツを作成したか)| 有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成6

ここで求められていることは、著者プロフィールページにリンクした著者名を表示するだけのシンプルなバイラインでも、ページを移動することなくもう少し詳しい情報が得られる著者情報ボックスでも、どちらでも実現可能です。好みに合うほうを使うのもいいですし、ご覧のこのページのように両方使うのも悪くありません。

なお検索エンジン向けの構造化データのマークアップは、以下のサンプルコードのようにシンプルなもので構いません。重要なのはauthor.urlプロパティで著者プロフィールページを指定しておくことで、それさえできていれば、あとは適宜、ご自分のサイトにとって必要と思われるプロパティを追加すればいいでしょう。

<script>

{

"@context": "https://schema.org",

"@type": "Article",

"headline": "記事のタイトル",

"datePublished": "2024-01-05T08:00:00+08:00",

"dateModified": "2024-02-05T09:20:00+08:00",

"author": {

"@type": "Person",

"name": "住 太陽",

"url": "https://www.bodhi.co.jp/about/motoharusumi"

}

}

</script>まとめ

著者情報に直接のSEO効果はありませんが、リンクや構造化データを適切に設定しておくことで、Googleが著者のエンティティを識別することを助けます。もしあなたがGoogleにとって著者エンティティとして既知の存在で、著者情報が適切に設定されていれば、あなたが書いた記事には専門家としての信頼性が付与されるでしょう。

また著者としてクチコミを獲得し良好なレピュテーションを構築していくためには、読者に名前を記憶してもらう必要があります。バイラインや著者情報ボックスで読者にアピールすることは、クチコミやレピュテーションの前段階として名前を覚えてもらう助けになります。少々の気恥ずかしさは我慢しましょう。

筆者も相当に気恥ずかしいですが、このように何度も顔と名前を出して読者の皆さんに記憶してもらおうとしています。

あなたがまだGoogleにエンティティとして認識された著者ではなかったとしても、著者情報を設定することには意味があります。読者に対しては信頼感(E-E-A-T)を提供でき、Googleに対してはあらかじめ他の著者と区別できる状態にしておくことで、著者エンティティとして認識されやすくなり、また認識されたときのSEO効果を大きくできます。

そもそも、名前も知らない中小企業のウェブサイト上に掲載されている誰が書いたか明らかでない記事を信頼するのは困難です。知名度で劣る中小企業であれば、できる限りの透明性を担保したいものです。読者のために著者情報を表示し、それをGoogleにも理解しやすく整えておくことで、SEOと情報発信の効果をより大きくしていきましょう。

脚注

- Google SearchLiaison on X, 11:58 PM · Jan 8, 2024 ↩︎

- 専門性に関する質問 | 有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成 ↩︎

- US20160371385A1 – Question answering using entity references in unstructured data – Google Patents ↩︎

- English Google SEO office-hours from April 23, 2021 ↩︎

- 記事(Article)の構造化データ | Google 検索セントラル ↩︎

- 誰が(コンテンツを作成したか)| 有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成 ↩︎

住 太陽

住 太陽