コンテンツSEOとは、検索ユーザーのニーズに合ったコンテンツを発信することで検索エンジンから集客するSEOの手法です。自社が専門とする領域で、見込み客の疑問や困りごとに対する答えとなるコンテンツを継続的に発信することで、検索エンジンから見込み客を集客します。この記事ではその概要と方法について解説します。

目次

コンテンツSEOとは?

コンテンツSEOとは、オンページSEOの一部で、検索ユーザーのニーズに合ったコンテンツを発信することで検索エンジンから集客するSEO手法です。自社が専門性を保持している領域の範囲内で、自社の見込み客の疑問に答えたり、困りごとを解消するコンテンツを継続的に発信し、検索エンジンから見込み客を集客します。

Google の自動ランキング システムは、検索エンジンでのランキングを上げることではなく、ユーザーにメリットをもたらすことを主な目的として作成された、有用で信頼できる情報を検索結果の上位に掲載できるように設計されています。

有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成 | Google 検索セントラル1

Googleは公式ドキュメントで上記のように述べて、検索結果の上位に表示されるためにはユーザーのメリットになるコンテンツが必要であることを説明しています。コンテンツ制作にあたっては、検索ユーザーの役に立ち、検索ユーザーにメリットを提供することを重視しましょう。重要なポイントは次の通りです。

- 扱うトピックは自社の専門領域に限定すること。

- 対象読者を自社の見込み客に限定すること。

- 見込み客の役に立つ質の高いものであること。

- 経験や専門知識に裏打ちされた信頼できる内容であること。

- 他にない独自の価値を持っていること。

- 主張の根拠となる出典が明記されていること。

- 内容をアップデートし常に最新の状態を維持すること。

これらのポイントを外してしまうと、検索ボリュームの大きさを基準にトピックを選択して専門性の低いコンテンツを量産したり、購買や問い合わせにつながらない人々を幅広く集めてしまうなど「嫌われる、うざい、無意味なSEO」となってしまいます。アクセスを集めれば集めるほど多くの人に嫌われるのでは本末転倒です。

見込み客の役に立ち、好感や信頼感を持たれ、売上につながらなければ、実施する意味がありません。コンテンツSEOの目標は、自社が保有する専門知識の提供を通じて見込み客との信頼関係を構築し、売上につなげることです。そのためにも、前掲のポイントをしっかり守って取り組みましょう。

コンテンツの企画とキーワード選定

準備段階ですることは、作成するコンテンツ案のリストアップと、それらのコンテンツ案ごとに狙っていくキーワードの選定です。これは言い換えれば、見込み客が検索で探している情報を特定することと、その情報を探すときに見込み客が使う検索キーワードを特定する作業であり、コンテンツSEOの成否を決める重要な作業です。

コンテンツ案の企画

コンテンツのターゲットは見込み客、つまり「あなたが扱っている製品やサービスによって解決が可能な課題や問題、悩みや困りごとに直面している人」です。見込み客を誘引し、売上につなげることが目的だからです。売上につながることのない人々、つまり見込み客ではない人々はターゲットに含めません。

コンテンツ案を企画するときのポイントは、扱うトピックを、見込み客が直面している課題や問題、悩みや困りごとと、それらについての知識や解決策に絞ることです。コンテンツ案は最終的には「解説」の形を採り、意味や概念を解説する、理由を解説する、方法を解説する、などのようにリスト化します。例えば次のような形です。

- AにおけるBの概念の(わかりやすい/初心者向けの/詳細な)解説

- AがAである理由の(わかりやすい/初心者向けの/詳細な)解説

- AがBになる理由の(わかりやすい/初心者向けの/詳細な)解説

- AをBにする方法の(簡単な/低予算な/自分でできる/手早い)解説

- AをCに保つ方法の(簡単な/低予算な/自分でできる/手早い)解説

- AをDに戻す方法の(簡単な/低予算な/自分でできる/手早い)解説

コンテンツの重要な目的のひとつは、信頼できる専門家として市場に認識してもらうことです。このため自分または自社が豊富な経験と知識を持つ専門分野にトピックを絞り、それぞれのトピックについて、専門家として「詳しく説明する」または「解決策を教える」コンテンツ案を企画していきます。

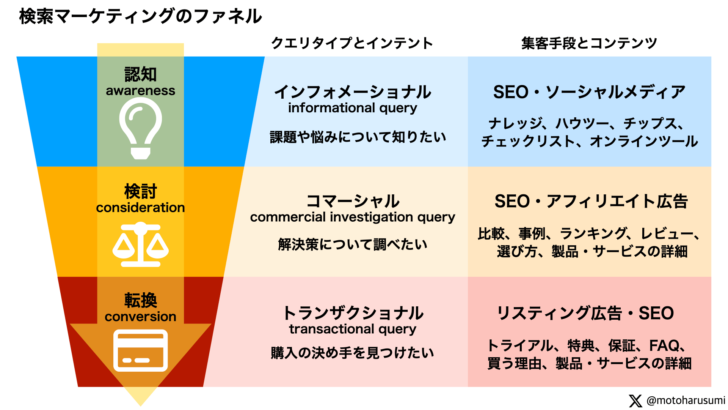

コンテンツは検索マーケティングのファネル(下図)を念頭に、見込み客がコンバージョンまでにたどる各段階に応じたものを揃えることで、接触を増やし、関係を構築し、コンバージョンを最大化できます。また、ファネルの各段階ではSEOの他にリスティング広告やアフィリエイト広告を併用するのも効果的です。

キーワード選定

前段で列挙した個々のコンテンツ案ごとに、それを探すときに見込み客が使いそうなキーワードを選定していきます。キーワード選定においては主としてロングテールのキーワードを狙います。絞り込まれた具体的なキーワードほど、絞り込まれた有望な見込み客を連れてくるだけでなく、上位表示の難易度も低いからです。

そもそも問い合わせをゴールにするタイプの中小企業のサイトでは、大量のアクセスは必要ありません。ページビューに応じて広告収入を得るビジネスモデルであるメディア系サイト(広告媒体サイト)のように検索ボリュームの大きなキーワードを狙う必要はないのです。自社の業務に関連したロングテールキーワードで十分です。

話題やキーワードを選定する目的は、検索ユーザーの中から見込み客を絞り込むことです。見込み客が抱く疑問や課題にフォーカスし、より具体的なキーワードを選ぶことで、見込み客にアプローチしやすくなります。またキーワードが具体的であればあるほど上位表示が容易であることもポイントです。

見込み客が抱く疑問や課題を具体的に表すキーワードを選ぶときに便利なのが、Google検索のサジェストキーワードや、「関連性の高い検索」枠、「関連する質問」枠です。これらを使いこなすことで、より絞り込まれた具体的なキーワードで、しかも実際によく使われているキーワードを発見することができます。

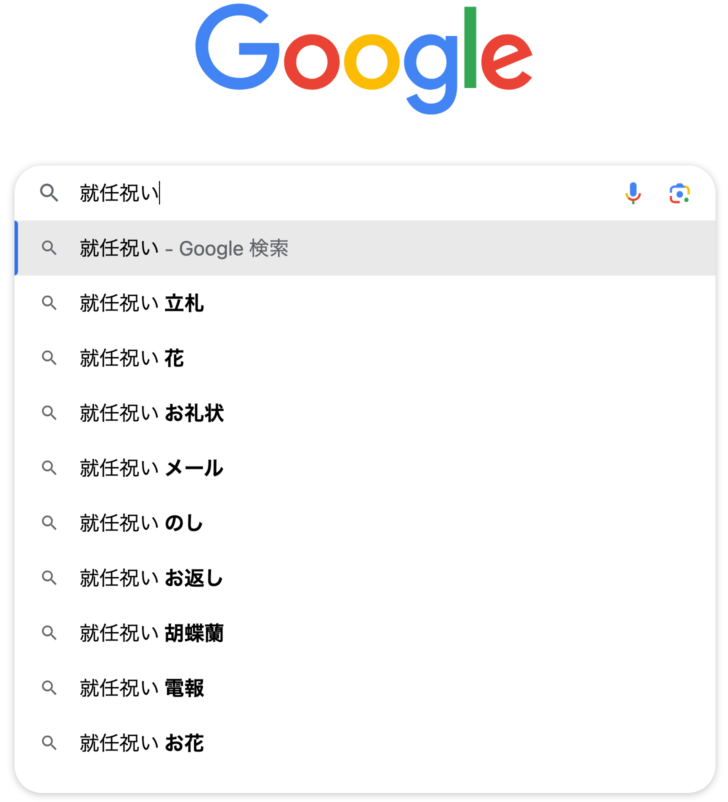

サジェストキーワード

下の画像はサジェストキーワードの例です。Googleの検索ボックスにキーワードを入力すると、関連するキーワードの候補が表示されます。これを参考にすることで、より具体的なニーズを表すキーワードを発見できます。様々に検索を繰り返して、あなたの見込み客が知りたがっている疑問をよく表すキーワードを発見しましょう。

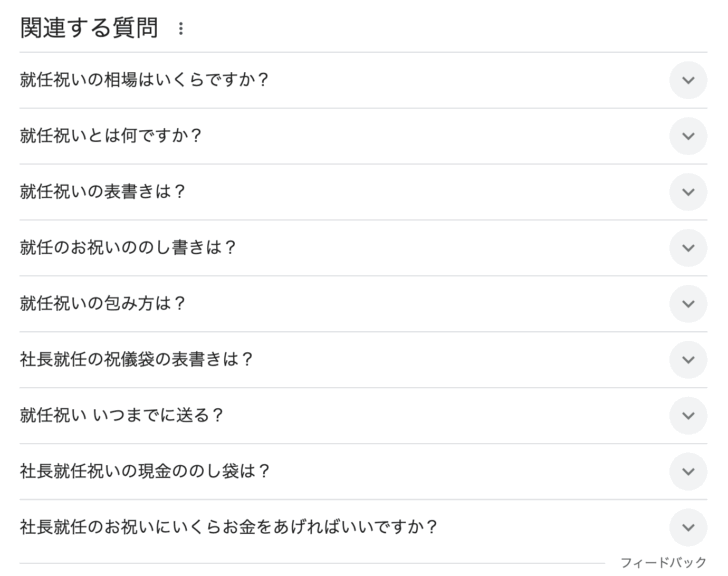

関連する質問

下の画像は検索結果画面に挿入される「関連する質問」枠です。ここには人々が知りたがっている疑問が疑問形の文章で表示されます。あなたの見込み客が投げかけそうな質問を探し、もしぴったりの質問を見つけられたなら、それをそのままコンテンツのタイトルに採用するのもいいでしょう。

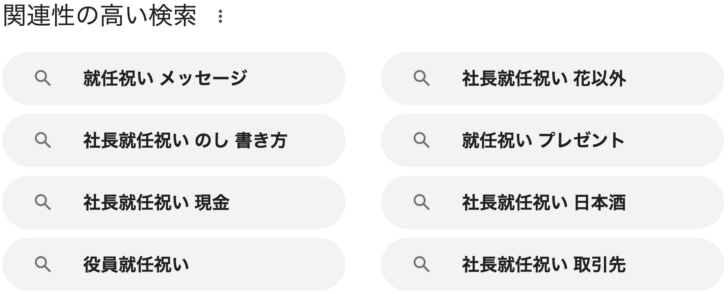

関連性の高い検索

下の画像は検索結果画面の下部に表示される「関連性の高い検索」枠です。入力したキーワードに関連して人々が検索しているキーワードが表示されます。これを利用することで、コンテンツのアイデアを増やしていくことができます。新しいコンテンツのアイデアが欲しい時に利用するととても便利です。

これらはすべて検索ユーザー向けのヒントですが、SEOを実施する側にとってもコンテンツで扱う話題やキーワードを考えるヒントになります。うまく活用しましょう。こうしたヒントに加えてあなたならではの洞察を加えて、見込み客が知りたい話題とキーワードを選定します。これがSEOの最初のステップです。

検索意図と難易度を調査する

SEOの二番目のステップは、先ほど選定したキーワードのそれぞれについて、Googleがどんな検索意図であると認識しているかを調査すると同時に、キーワードごとのSEOの難易度を調査することです。SEOの難易度はキーワードや話題によって変化します。難易度の高い話題やキーワードは避けたほうが無難です。まずは実際に検索してみましょう。

- 検索結果に公的機関が多く表示される – 政府ドメイン(.go.jp)や地方自治体ドメイン(.lg.jp)や高等教育機関ドメイン(.ac.jp)、または医療機関のサイトが多く表示される場合、GoogleはそのキーワードをYMYLトピックだと認識している可能性が非常に高いです。一般のサイトが上位表示するのは事実上不可能ですので、キーワードを再考しましょう。

- 検索結果に大手企業が多く表示される – テレビCMなどでよく知られた大手企業が多く表示されている場合、極めて競争が激しく、これからSEOに取り組む中小企業が狙うキーワードとしては難易度が高すぎます。もう少し絞り込んだキーワードを考える必要があります。

先ほど選んだそれぞれのキーワードで実際に検索してみて、検索結果が上記のようなものになっていたなら、そのキーワードでのSEOは避けましょう。これらは上級者にも手に負えないか、または長い時間のかかる非常に困難なキーワードです。コンテンツで扱う話題から検討し直し、もっと難易度の低いものを選択すべきです。

難易度の低そうなキーワードを選んだら、それぞれのキーワードについてさらに検索結果をよく見てみましょう。Googleがそのキーワードの検索意図をどう判断しているかによって、あなたが制作すべきコンテンツの種類が決まるからです。実際に検索してみた結果は次のうちどれに近いでしょうか?

- 意味や概念を説明するコンテンツが多く表示される – Googleはそのキーワードを「知りたい」意図だと認識しています。あなたが作るべきコンテンツは、専門家としての知識や経験を活かして対象の事物を包括的に説明するコンテンツです。

- 方法を説明するコンテンツが多く表示される – Googleはそのキーワードを「やってみたい」意図だと認識しています。あなたが作るべきコンテンツは、専門家としての知識や経験や技能を活かして方法やコツを説明するコンテンツです。写真や動画を使うのも効果的です。

- おすすめリストが多く表示される – Googleはそのキーワードを「買い物の下調べをする」意図だと認識しています。あなたが作るべきコンテンツは、専門家としての知識や経験を活かしたおすすめリストや選び方ガイドです。

- 地図が表示される – Googleはそのキーワードを「場所を探す」意図だと認識しています。あなたが実施すべきなのはコンテンツSEOではなくローカルSEOです。

- 商品や通販サイトが多く表示される – Googleはそのキーワードを「商品を探す」意図だと認識しています。あなたが実施すべきなのはコンテンツSEOではなくECサイトのSEOです。

上記の中で狙い目なのは、「知りたい」検索意図に答えて意味や概念を説明するコンテンツと、「やってみたい」検索意図に答えて方法やコツを説明するコンテンツです。これらはあなたの専門知識や経験を投入しやすく、また、コンテンツのアイデアも実際の見込み客から得られるためにアイデアが枯渇しにくいからです。

コンテンツの作成と宣伝

有用で信頼できる高品質なコンテンツはSEOにとって必須のものです。しかしその制作は非常に大変な作業です。膨大な時間と手間がかかり、あなたの仕事に関する専門知識を必要とします。正確性や明確性、内容の包括性など、求められる要件を満たしたコンテンツの制作は、片手間でできることではありません。この点についてGoogleは次のように説明しています。

高品質のコンテンツを作成するには、時間、労力、専門知識、才能 / スキルのうち少なくとも 1 つが十分にあることが必要です。コンテンツが事実として正確で、記述が明確で、内容が包括的であることを確認してください。

Google 公式 SEO スターター ガイド(2022年12月のスナップショット)2

信頼できる良質なコンテンツを作るためには、そのコンテンツで扱うトピックに関する十分な経験や専門知識が必要です。中小企業ならコンテンツ作成は社長が自分で、その業における専門家としてのプライドをかけて手がけることが合理的です。そうすることで、検索露出に加えて業界内でのプレゼンスも得られ、一石二鳥の目的が達成されていきます。

魅力的なタイトルを書く

タイトルタグは、Googleがページの内容とユーザーの検索クエリの関連性を理解するために使用する重要な要素です。タイトルタグはページ内のすべての要素の中で最も強く重み付けされる要素であり、検索結果の順位に強い影響を与えます。狙っているキーワードをタイトルタグの先頭付近に記述しましょう。

タイトルタグの文字列は、検索結果のリンク文字列として、またソーシャルメディア投稿やブラウザタブのタイトルとしても利用されます。タイトルタグを最適化することは、検索結果やソーシャルメディアでのクリック率を高める効果的な方法の一つでもあります。重要なポイントをまとめると次のようになります。

- 検索結果での上位表示 – タイトルタグはページ内のすべての要素の中で最も強く重み付けされます。Googleはタイトルタグをヒントにページの内容を把握し、ユーザーの検索クエリとの関連性を理解します。タイトルタグにキーワードを含めることは極めて重要です。

- 検索結果におけるクリック率の向上 – タイトルタグの文字列は検索結果上でリンク文字列として使われるため、検索意図に合った魅力的な文字列を設定することでクリック率を高める効果が期待できます。クリック率の向上にはランキングを上昇させる効果が期待できます。

- ソーシャルメディアでの共有の増加 – タイトルタグの文字列は、ソーシャルメディアの投稿にも使われます。魅力的で興味を引く文字列を使用すると、ページへの訪問者が増え、ソーシャルメディア上で共有される機会も増えます。ソーシャルメディアで共有されることは、SEOに重要な被リンク構築を強力に推進します。

検索結果上でのクリック率を高めるためには、タイトルタグの文字列で検索者の質問やニーズ、願望に応えることも重要です。検索者にリンクをクリックしてもらうためには、コンテンツや目的に合致する理由をタイトルでしっかりと示す必要があります。細心の注意で工夫を凝らしてタイトルタグを書きましょう。

明らかな嘘や露骨なリンクベイトやクリックベイトはおすすめできませんが、付加価値を備えた魅力的なタイトルはクリック率の向上につながり、より多くの見込み客とコンバージョンが得られます。例えば「3つのコツ」や「10のヒント」のように数字を含めたり、「専門家が教える」や「プロも愛用」のようなキャッチを使うのも有効です。

見出しとパラグラフで本文を書く

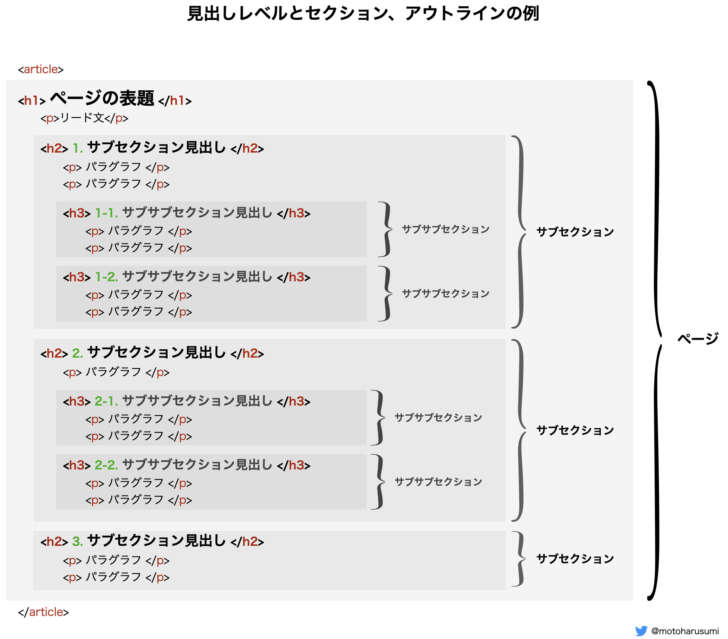

HTMLにおける見出しタグは、ページ内のセクションのタイトルを示すためのタグです。見出しを使うことで文書内のセクションやコンテンツの階層構造が明確になり、読者や検索エンジンが文書の内容を理解しやすくなります。見出しタグは<h1>、<h2>、<h3>、<h4>、<h5>、<h6>で表現され、タグ名の数字は見出しのレベルを示しています。

またHTMLでパラグラフ(≒段落)を表す<p>タグはページのアウトライン(論理的な階層構造)を作る最小単位です。複数のパラグラフが集まってサブセクションが形成され、複数のサブセクションが集まると上位のセクションが形成されます。複数のセクションが集まったものがページです。HTMLタグも含めて図にすると次のようになります。

上図からもわかるとおりHTMLは論理的な階層構造を表現する文書型であり、その構造はパラグラフライティングを踏襲しています。このためパラグラフライティングを使って書き、適切にマークアップすることで、人間の読者だけでなく検索エンジンにも構造を正確に伝えることができます。

主張の根拠となる出典を明示する

Googleの検索結果で頻繁に見かけるWikipediaを使っていると、下記の画像のようなテンプレート3を見かけることがあります。これは、出典が十分に示されていないため真偽不明で、信頼性が不足している記事に貼られるものです。記事の信頼性を確立するためには、参考にした情報源を出典として記事内に明記する必要がある4のです。

Wikipediaがそうしているように、出典を明記することで記事の信頼性を示せば、それは読者だけでなくGoogleにも伝わり、検索結果での露出を増やします。Googleの公式ドキュメントでも、出典を明記することが信頼性の確立につながるとして推奨している箇所が複数あります。以下の引用はその例です。

たとえば出典を明記する場合のように、外部リンクを使うことは信頼性を確立するのに役立ちます。

External links: link to other sites | SEO Link Best Practices for Google5

- コンテンツは、出典を明確に示し、専門知識を証明し、著者や掲載サイトに関する背景がわかる著者ページやサイト概要ページにリンクするなど、信頼性を示す情報をきちんと提示しているか?

Expertise questions | Creating Helpful, Reliable, People-First Content6

出典となる外部ページにリンクすることは、その外部ページが信頼性の高いページだった場合、リンク元の評価も向上します。これは「信頼性の高いページにリンクするのは同じく信頼性の高いページである可能性が高い」という仮説に基づくもので、リンク元の評価はハブスコアと呼ばれています。

E-E-A-Tや信頼性の確立は、コンテンツ、コンテンツの著者、サイトそのものという3者が対象です。このうち著者とサイトについては第三者からの評判が欠かせないため、短期間で達成できません。しかし個々のコンテンツのE-E-A-Tと信頼性の確立は、出典を明記することで即時にある程度の達成が可能です。コンテンツ作成の習慣に取り入れましょう。

コンテンツの宣伝

せっかく手間をかけて作成したコンテンツも、ウェブの片隅にひっそりと公開するだけでは、話題になることもなく、したがって被リンクが集まることもありません。同じテーマに関心を持っている人々を対象に、適切に宣伝することが必要です。Googleは「公式SEOスターターガイド」の中で次のように述べています。

新しいコンテンツを効果的に宣伝すれば、同じテーマに関心を持っているユーザーに発見されるのが早くなります。検索エンジンからも同様です。

ウェブサイトを宣伝する | Google 公式 SEO スターター ガイド7

効果的な宣伝の方法とは、SNSの活用です。SNSを使って同じテーマに関心を持っている人たちと交流し、そこで新しいコンテンツを宣伝することで、多くの人の目に触れ、話題になり、話題の拡がりとともに被リンクを集めながらさらに多くの人の目に触れるようになります。SNSの活用についてGoogleは、次のように言及しています。

SNSはユーザー同士の交流と共有を中心に構築されており、関連するコンテンツに関心を持つ人々のグループと容易に出会うことができます。

Know about social media sites | SEO Starter Guide: The Basics8

自分のサイトで紹介しているサービスや製品について、同じような志向の人々と交流できるコミュニティに参加しましょう。

主なベスト プラクティス | Google 検索セントラル9

個人名のSNSアカウントを準備しておき、取引先を含めた広義の同業者や、製品やサービスの愛好者など、共通したテーマに関心を持っている人々とあらかじめつながっておくことで、効果的にコンテンツを告知できます。それらの人々に対してコンテンツを告知し、話題にしてもらうことで、あなたのコンテンツを目にする人が増えていきます。

コンテンツのメンテナンス

コンテンツを公開してもそれで終わりではありません。新しく追加した記事に向けて内部リンクを追加したり、コンテンツを宣伝したりすることで、新しい記事の検索順位を向上させることができます。コンテンツ公開後のそうした取り組みまで含めてコンテンツSEOです。

またコンテンツはだんだんと古くなりますし、外部からの被リンクはいつの間にか切れます。コンテンツを作成した当時には最新の正しい内容だったものも、時間の経過と環境の変化とともにベストな解決策ではなくなることもあります。そうしたものをメンテナンスをし、常にサイトを新鮮で適切な状態に保つことも重要な仕事です。

内部リンクを最適化する

コンテンツが増えてきたら、内部リンクを最適化します。Wikipediaのメインコンテンツ本文中でよく見られるような注釈的な内部リンクを新しい記事に向けて貼ることで、訪問者には関連コンテンツへのナビゲーションを提供し、検索エンジンにはページ同士の関連性を伝えます。内部リンクのSEO効果をまとめると次のようになります。

- ページ同士の関連性を伝える – リンク元のページとリンク先のページにはテーマまたはトピックに関連があることを訪問者と検索エンジンに伝える。

- リンクジュースを渡す – リンク元のページからリンク先のページへと、リンクポピュラリティ資産が渡され、リンク先ページの重要性を引き上げる。

- ユーザーエクスペリエンスが向上する – 関連する情報が掲載されているページへのリンクがあれば、訪問者は知識や興味に応じてリンクをたどり、直帰率は下がりサイト滞在時間が延びる。

また、ページをトピックごとに分類し、同じトピックを共有するページ群の中で内部リンク構造を最適化することで全体のランキングを向上させるトピッククラスターというSEO手法もあります。高品質なストック型のコンテンツが大量にあり、一部が埋もれてしまっているサイトなどでは絶大な効果を発揮します。場合によってはこの導入を検討するのもよいでしょう。

コンテンツを新鮮に保つ

解決策や知識を伝えるコンテンツは、古くなって価値を失うと、検索エンジンからの評価も下がります。内容が古く、場合によっては不正確だったり間違いだったりするようなことになってしまったコンテンツをそのまま放置していれば、訪問者をがっかりさせるか、間違った知識を持ち帰らせるかのどちらかの結果になるからです。

情報が古くなってしまい訪問者に価値を提供できなくなった、または間違った知識を提供してしまうようになった、といったことが発生した場合、こうしたコンテンツについて、古いものを上書きして最新の状態に改訂しましょう。その時の状況に合った新しい解決策や知識へとアップデートするのです。

古い内容をアップデートするだけでなく、独自の情報や視点を付け足したり、キーワードを見直したり、出典を付け加えたり、内部リンクを最適化したりなど、コンテンツをより優れたものにするためにできることも多くあります。定期的にコンテンツを見直して、新鮮さを保つと同時により有用で信頼できるものへと進化させていきましょう。

まとめ

コンテンツSEOでやることは、単なる集客だけでなく、コンテンツの発信を通じて見込み客との信頼関係を構築するとともに、好ましい評判を形成していくことです。これは別の言い方をすればブランディングです。コンテンツSEOは、オンラインでの渉外や広報と言い換えることもできるでしょう。中小企業において、こうした仕事は経営者の仕事です。

オンラインとオフラインの垣根がなくなり、どちらも現実である昨今では、結局のところSEOとは「経営者の仕事をオンラインでもきちんとする」ことにほかなりません。多くの中小企業では、渉外や広報の仕事の適任者は経営者をおいてほかにいません。だからこそ、多くの中小企業で経営者がSEOに取り組んでいるのです。

検索結果で上位表示することを狙ってウェブサイト上に掲載されたコンテンツは、御社のどのパンフレットよりも多くの人に見られ、御社のどの営業員よりも多くの見込み客に接します。その活躍にふさわしいコンテンツを作れるのは、中小企業においては社長をおいてほかにいません。コンテンツSEOは社長であるあなたが取り組むことで、目覚ましい効果を発揮することができます。

脚注

- 有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成 | Google 検索セントラル ↩︎

- Google 公式 SEO スターター ガイド(Wayback Machine 2022年12月のスナップショット) ↩︎

- 要出典 – Wikipedia ↩︎

- Wikipedia:出典を明記する – Wikipedia ↩︎

- External links: link to other sites | SEO Link Best Practices for Google | Google Search Central ↩︎

- Expertise questions | Creating Helpful, Reliable, People-First Content ↩︎

- ウェブサイトを宣伝する | Google 公式 SEO スターター ガイド | Google 検索セントラル ↩︎

- Know about social media sites | SEO Starter Guide: The Basics | Google Search Central ↩︎

- 主なベスト プラクティス | Google 検索セントラル ↩︎

住 太陽

住 太陽