E-E-A-Tとは、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trust(信頼)の頭字語で、Googleが検索品質評価ガイドラインで定めた独自のウェブページ評価基準です。GoogleはこのE-E-A-Tを用いてウェブページと検索の品質を評価するため、SEOの実践において極めて重要な概念です。

目次

E-E-A-Tとは

E-E-A-Tとは、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trust(信頼)のそれぞれの頭文字を取った頭字語であり、Google独自のウェブページの評価基準です。E-E-A-Tは検索品質評価ガイドライン1の中で定義されており、Googleとその検索品質評価者はこのE-E-A-Tを用いてウェブページと検索の信頼性を評価します。

| E: Experience 経験 | そのトピックに関してコンテンツ著者が持つ実体験や人生経験。著者が直接的に体験したことはコンテンツの独自性に表れる。 |

|---|---|

| E: Expertise 専門性 | そのトピックに関してコンテンツ著者が持っている専門知識や専門技術。著者が持つ知識や技術の広さや深さはコンテンツの品質に表れる。 |

| A: Authoritativeness 権威性 | そのトピックに関する有力な情報源としてのコンテンツ著者やコンテンツそのものやウェブサイトの知名度。定量的に計測可能な指標としてPageRankが使われる。 |

| T: Trust 信頼 | そのページの正確性、公正性、安全性、確実性。コンテンツ著者の E: Experience(経験)または E: Expertise(専門性)と、コンテンツ著者やウェブサイトの A: Authoritativeness(権威性)がこれを裏付ける。 |

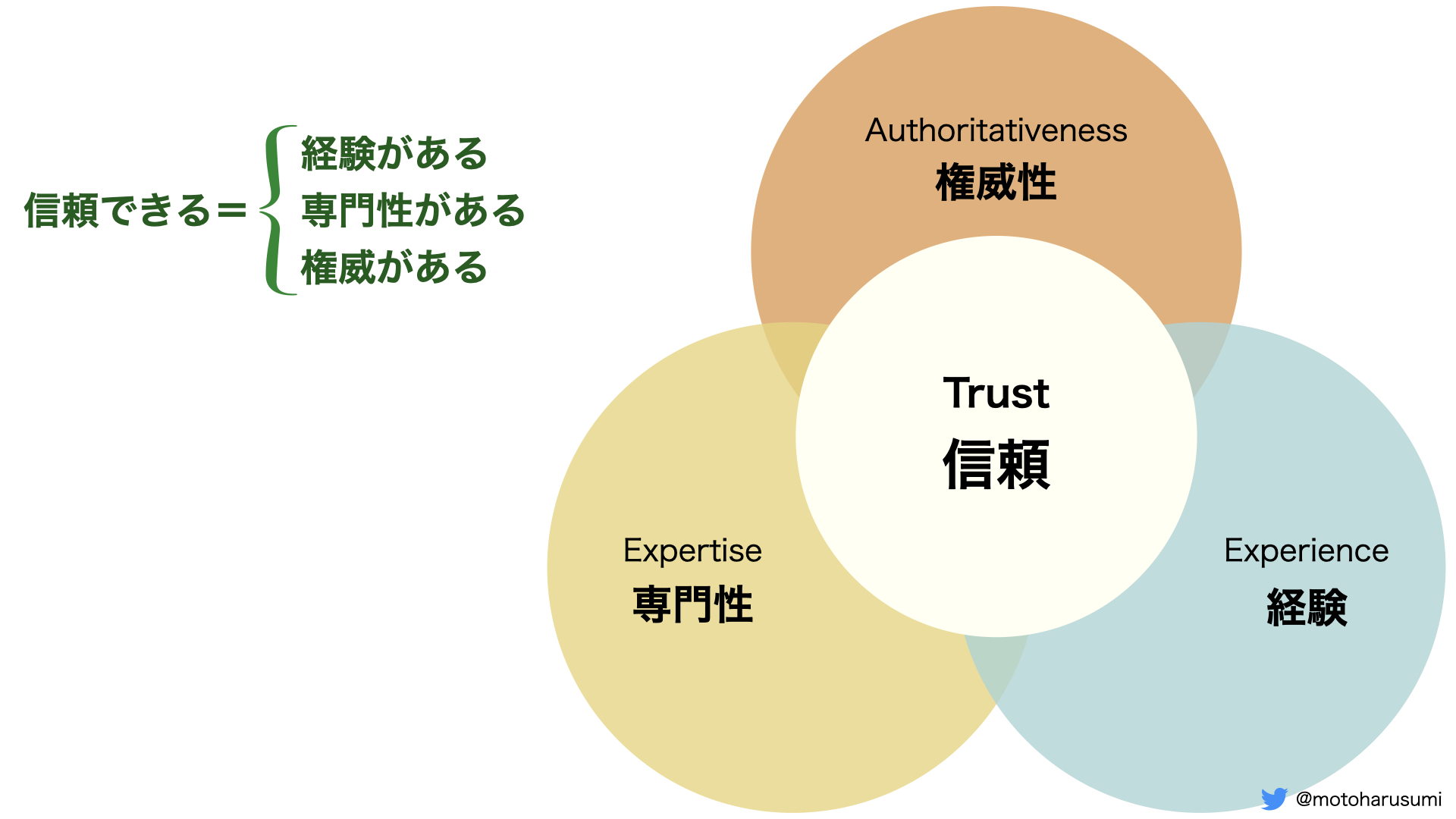

Google検索品質評価ガイドラインによれば、経験(E)、専門性(E)、権威性(A)のそれぞれは「信頼(T)」を支える重要な概念であり、E-E-A-T 系列で最も重要なのは「信頼」であるといいます。同ガイドラインには「経験、専門性、権威性は、信頼を評価するための裏付けとなる重要な概念である」とあり、下のような図が提示されています。

Googleが2019年に発表した白書「Googleはどのように偽情報と戦っているか2」には「ランキングシステムは、専門性、権威、信頼性の高いサイトを特定するために特別に設計されています」とあります。またGoogle公式の検索ガイダンスには下記引用の記述があり、ランキングシステムはE-E-A-Tを強く重視します。

Google のランキング システムは、E-E-A-T(専門性、エクスペリエンス、権威性、信頼性)で表される品質を満たした、オリジナルかつ高品質のコンテンツを評価することを目的としています。

AI 生成コンテンツに関する Google 検索のガイダンス3

E-E-A-Tは特定のアルゴリズムを指すものではありません。このため独立したE-E-A-Tスコアのようなものも存在しません4。E-E-A-Tは信頼を表す概念の集合であり、E-E-A-Tのそれぞれを検索結果に反映するために複数のアルゴリズムが働いています。ここからはそのそれぞれについて、検索品質評価ガイドラインを参照しながら解説していきます。

E:Experience(経験)

E:Experience(経験)では、そのトピックについての実体験や人生経験をコンテンツ著者がどの程度持っているかが検討されます。ここでいう経験とは、専門性を示す業務上の経験のことというよりも、日常生活や人生における個人的な経験について主に記述されていることに注意が必要です。業務上の経験はExpertise(専門性)に含まれます。

ガイドライン(2023年12月版)で示された例では「個人的にその製品を使った経験がある人とそうでない人のレビューでは前者のほうが信用できる」というような、ユーザー目線での個人的な経験の例が示されています。経験に関するGoogle公式の説明には次のようなものがあります。

実際に製品を使用している、実際にその場所を訪問している、誰かが経験したことを伝えているなど、コンテンツにある程度の経験が織り込まれているかどうかも評価されます。状況によっては、そのトピックに関連して実体験をもつ人が作成したコンテンツが最も高く評価される場合もあります。

たとえば、確定申告書の正しい記入方法を知りたいときには、会計の専門家が作成したコンテンツを参照したいでしょう。一方で、確定申告ソフトの評価を知りたいのであれば、その種のサービスを体験した人たちが集まるフォーラムの議論など、別の情報を探すのではないでしょうか。

品質評価ガイドラインの最新情報: E-A-T に Experience の E を追加 | Google 検索セントラル ブログ5

- コンテンツは、実体験や深い知識(たとえば、実際に商品やサービスを使用したり、ある場所を訪れたりした経験に基づく特別な知識)を明確に示していますか。

有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成 | Google 検索セントラル

個人的な人生経験や実体験は、ほとんどすべてのトピックで価値があります。とりわけソーシャルメディアの投稿やフォーラムのディスカッション、ブログ記事などでは、交響曲の作曲から家電製品のレビューまで、人々が自分の個人的な経験を共有することで質の高いものになります。経験は個人のブログで特に重要です。

コンテンツ作成における生成AIの普及を背景に、Googleは利用者や生活者としての個人の実体験を重視する傾向を強めています。個人の経験に意味があるトピックでは、実体験に基づく感想や考えなど、あなた独自の内容を盛り込むようにしましょう。

例えば自動車のサスペンションを社外品に交換することを検討するとき、実際に自分と同じ車にその製品を装着した人の感想を知りたいと思うでしょう。また、自分の車のメインの用途が日常使いなら、クローズドコースでの製品レビューではなく、日常使いしている人の使用感のほうがより望ましい情報です。そうした実体験に価値があるとするのが E: Experience(経験)です。

E:Expertise(専門性)

E:Expertise(専門性)では、そのトピックに必要な専門知識や技術をコンテンツ著者がどの程度持っているかが考慮されます。この記事やGoogle公式のドキュメントも含め、多くの記事ではExpertiseの訳語に「専門性」を当てていますが、日本語の「専門性」は原語の意味と多少のニュアンスの違いがあります。Expertiseの辞書的な意味は次の通りです。

- Expertise is special skill or knowledge that is acquired by training, study, or practice.

- 訳)Expertiseとは、訓練、学習、または実践によって獲得される特別な技術または知識です。

EXPERTISE definition and meaning | Collins English Dictionary6

Expertiseは訓練や学習や実践を通じて身につけた技術または知識を指します。またExpertiseには、国家資格で認定されるような公式のものもあれば、切手収集や家事のような非公式のものもあり、GoogleはどちらもExpertiseとして扱います。専門性に関するGoogle公式の説明には次のようなものがあります。

- コンテンツは、トピックに関して十分な知識を持つことが明白な専門家または愛好家によって書かれたものですか。

有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成 | Google 検索セントラル

検索品質評価ガイドラインやその他のドキュメントから得られるアドバイスは「そのトピックについての十分な専門知識や技能(Expertise)を実際に持った専門家(Expert)自身がコンテンツを作成する」ことに尽きます。ここで明確にしておきたいことは、日本語に訳すときには同じ「専門性」と訳される他の概念との違いです。

- Specialty – 専門性、特化性

- Expertise – 訓練や実践で得た専門性

- Professional – 職業上の専門性

上記はどれも「専門性」と訳されますが、それぞれ異なる意味を持っています。Specialtyは「Home appliances specialty store(家電専門店)」のような形で、ある分野に特化していることを指します。そのSpecialtyではなくExpertiseが使われている理由は「特定の分野に専門特化したサイトにするだけでは不足である」からでしょう。

また、職業上の専門性を指すProfessionalではなく、特に職業上の専門性に限定されないExpertiseが使われている理由は、職業や生業としての専門知識や専門技能が重要であるのと同様に、生活や趣味における専門知識や専門技能もまた、その分野のコンテンツ作成者に求められるからでしょう。趣味の愛好家もその分野のExpertです。

税務申告のようなYMYLトピックから写真のような趣味のトピックまで、どんなトピックでも、満足のいく役立つコンテンツを提供するには、コンテンツ作成者にはそのトピックにおける高い専門知識や専門技能が必要です。

それが特別な資格を必要とする職業上トピックでも、またはそうしたものを必要としない趣味の領域のトピックであっても、綿密な調査に基づく豊富な資料が引用されていたり、数多くの事例が紹介されているなどすれば、そうしたものがコンテンツ作者の専門性を証明するでしょう。または動画を使って技能を披露するのも証明になります。

A:Authoritativeness(権威性)

A:Authoritativeness(権威性)では、そのトピックに関する有力な情報源としてコンテンツ著者やウェブサイトがどの程度知られているかが考慮されます。計測可能な指標でいえば被引用数や参照数や知名度です。なお英語のAuthoritativenessの意味は「専門とする特定のトピックについて他の人に遵守または尊重される性質」です7。

検索品質評価ガイドラインとは別の場所においても、権威性についてのGoogleの説明は一貫しており、引用元としての信頼度や知名度のことを権威性と表現しています。白書「Googleはどのように偽情報と戦っているか」ではより直接的に「信頼性と権威性を特定するシグナルで最もよく知られているのはPageRankである」と説明しています。

Googleのアルゴリズムは、信頼性と権威性に関連するページのシグナルを特定します。これらのシグナルの中で最もよく知られているのはPageRankで、ウェブ上のリンクを使って権威性を理解します。

「Googleはどのように偽情報と戦っているか」

権威あるコンテンツ著者またはサイトとは、ある特定のトピックにおいて引用元としてよく参照される(リンクされる)コンテンツ著者またはサイトのことを言います。これは評判を調査すればすぐにわかることであり、Google検索セントラルの記事では次のように説明しています。

- コンテンツを制作しているサイトを誰かが調査したとしたら、対象トピックの権威としてサイトが信頼されている、または広く認知されているという印象を受けますか。

有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成

よく引用元として参照される信頼できる情報源は、公的なトピックでは官公庁のページが中心であると言えそうです。また、医療のようなYMYLトピックでは、査読済みの学術論文なども信頼できる情報源です。こうしたトピックでは、自分のサイトに権威性を持たせることはほとんど不可能です。

その一方で、多くの仕事や趣味に関するトピックには政府や行政による公式な情報は存在しないため、自分や自社が発信する情報が信頼できる情報源になれるチャンスがあります。自分や自社の専門分野という狭い範囲にトピックを限定し、情報源としての信頼に足る情報発信を徹底していきましょう。

自分や自分のコンテンツに権威性を持たせるのはあくまでもそれらを参照する第三者です。私たち自身できることは、信頼できる情報源としての参照に足る情報発信をコツコツと続けることだけです。

T:Trust(信頼)

T:Trust(信頼)では道徳性や公正性が問われます。日本語の「信頼」には道徳性や公正性のニュアンスはあまりなく、どちらかといえば「家族の信頼」や「仲間の信頼」といった愛着や忠誠に近い主観的・情緒的なニュアンスがありますが、英語の「Trust」は道徳性や公正性と不可分の概念であると同時に客観的な性質でもあります。Trustの辞書的な意味は次の通りとなっています。

TRUST | definition in the Cambridge English Dictionary8

- to believe that someone is good and honest and will not harm you, or that something is safe and reliable

- 訳)ある人物が善良で実直で害意がないと信じること、またはある物事が安全で確実であると信じること。

またこの記事の冒頭でも述べたとおり、信頼は、経験、専門性、権威性に裏付けられて成立するものです。また、自己評価で「自分には専門性や権威性がある」と主張しても意味がなく、客観的にGoogleが計測可能なシグナルとして言及(サイテーション)や引用(被リンク)を受ける必要があります。

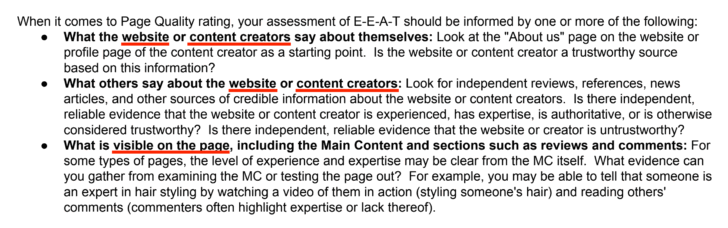

ウェブサイトやコンテンツの信頼性を評価するとき、そのウェブサイトやコンテンツそのものの主張よりも、外部の独立した第三者による評判のほうが証拠として信頼できる、というのがGoogleの考え方です。以下は、ウェブサイトやコンテンツの著者が信頼できるかどうかを検証するための情報源を示した部分の引用です。

ウェブサイトやコンテンツ制作者について他人が述べていること: ウェブサイトやコンテンツ制作者に関する独立したレビュー、参考文献、ニュース記事、その他の信頼できる情報源を探そう。ウェブサイトやコンテンツ制作者が経験豊富である、専門知識がある、権威がある、またはその他の点で信頼できると考えられる独立した信頼できる証拠が見つかるか? そのウェブサイトやコンテンツ制作者が信頼に値しないという独立した信頼できる証拠は見つかるか?

検索品質評価ガイドライン

検索品質評価ガイドラインによれば、信頼はYMYLカテゴリにとって特に重要であり、医療情報や金融取引情報など、このカテゴリのサイトやページは最高レベルの信頼を必要とします。非YMYLカテゴリであっても、商品レビューや各種のアドバイス情報を扱うトピックであれば、それにふさわしい信頼が必要となります。

信頼を高めるために記事の著者情報や会社情報を開示することは重要ですが、それらは当然満たすべき最低限のことです。E-E-A-Tでいう信頼は、著者の経験または専門性のうえに権威性が備わって構築されるものです。

YMYLトピックとE-E-A-Tの要求水準

検索品質評価ガイドラインでは、ユーザーの幸福、健康、経済的安定、または安全に重大な影響または損害を与える可能性があるトピックを「Your Money or Your Life」またはYMYLと呼んでいます。Googleは2014年にYMYLカテゴリーを導入しており、以下のような損害が発生する可能性のあるトピックがYMYLに該当します。

- 健康または安全 – 精神的、身体的、感情的な健康、または身体的安全やオンライン上の安全など、あらゆる形の安全を害する可能性のあるトピック。

- 経済的な安全 – 自分自身や家族を支える能力を損なう可能性のあるトピック。

- 社会 – 人々の集団、公共の利益、公的機関への信頼などに悪影響を及ぼす可能性のあるトピック。

- その他 – 人々を傷つけたり、社会の福祉や幸福に悪影響を及ぼす可能性のあるトピック。

このYMYLカテゴリについてGoogleは「信頼性と安全性について最も厳しい基準で運営することがGoogleに期待されている」ものと想定しています。このためユーザーのクエリがYMYLのトピックに関連していることをGoogleのアルゴリズムが検出した場合、ランキングシステムは、E-E-A-Tをより重視した検索結果を返します。

Google のシステムでは、人の健康や安全、経済的安定、社会の福利厚生に大きく影響する可能性のあるトピックについては、E-E-A-T が優れたコンテンツを特に重視します。

有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成9

なお検索品質評価ガイドラインには、YMYLには濃淡があるという説明があります。明確にYMYLカテゴリに該当するトピック、該当しないトピック、そしてそれらの中間のトピックがあり、ほとんどのトピックは明確なYMYLには該当しないといいます。とはいえ個人的には、どんなトピックであれ正確性や信頼性に留意して損はないと考えます。

E-E-A-Tを向上させる

E-E-A-Tの高い状態を端的に表現すれば「多くの人に話題にされ、引用され、指名検索されるなど、よく知られていて評判がよく信頼されている状態」です。ウェブサイトやその運営企業やコンテンツの著者がこのような状況になっていれば、Googleはそれを無視することができません。実際に人々から注目されているからです。

E-E-A-Tの向上について押さえておきたいポイントは、経験や専門性や権威性や信頼といったものは自分でアピールするだけでは十分ではなく、サイテーションや被リンクといった外部からの評判情報で裏付ける必要があるということです。ここまで述べてきたようにGoogleは自己アピールよりも他者からの評価を信頼します。

E-E-A-Tは自己申告だけでは無意味で、外部の第三者から評価されることで意味を持ちます。外部で話題にされ、引用され、リンクされ、指名検索されている状態を作っていきましょう。

E-E-A-Tの評価対象は、コンテンツ制作者と、コンテンツ(を含むページ全体)、ウェブサイト(およびその運営母体)という3点です(下図)。SEOの実施においては、これらのそれぞれについてE-E-A-Tを向上させていくことが必要となりますが、それぞれの方法論は異なっています。

コンテンツは著者やサイト運営者のコントロール下にあるため、まずは信頼性の高いコンテンツを作ることは必須です。これに加えて、コンテンツやその著者やウェブサイトについて他者からの言及や参照や評判が必要です。ここからは、コンテンツ著者、コンテンツ、ウェブサイトのそれぞれについて、E-E-A-Tを向上させる方法を説明します。

コンテンツ著者のE-E-A-T

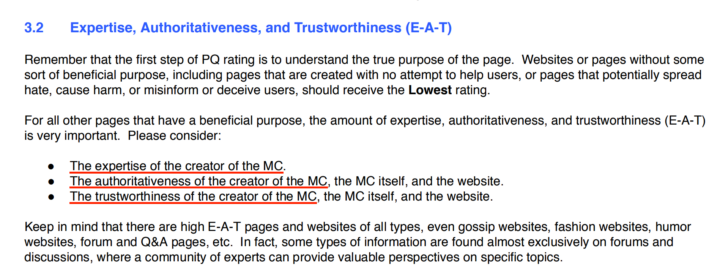

Google検索品質評価ガイドラインのうち、流出したものではなくGoogle自身が公開した最も古い版は2018年7月18日版です。この中で、E-E-A-Tの前身であるE-A-Tについて記述されていた箇所が次の画像です。ここからは、E-A-Tのコンセプトは第一にコンテンツの作成者に関連した性質であることが読み取れます。

E-E-A-Tのコンセプトの基本はコンテンツ著者であり、コンテンツ著者のエンティティが認識されているか、またその評判はどうか、といったことが重要な意味を持ちます。資格や専門知識や技能を持った人物だったとしても、その名前がほとんど知られてないなら、E-E-A-Tが高いとはみなされにくいでしょう。

コンテンツ著者のE-E-A-Tは、専門家としての知識や技能に加えて、知名度や評判が重要な要件となります。知名度や評判を形成していくためには、業界などのコミュニティ内での露出を増やして名前を覚えてもらうことと、作成したコンテンツで利用者からの反応を引き出すことが必要です。コンテンツ著者のE-E-A-Tは次のように成立します。

- コンテンツの著者は、そのトピックに必要な実体験または専門知識またはその両方を十分に持っていて、それがコンテンツそのものやバイラインやプロフィールページで表現されている。

- コンテンツの著者は、そのトピックに関する専門家または熱心な愛好家として知られており、肯定的な評判を得ている。

- コンテンツの著者は、そのトピックに関する情報源としてよく知られており、そのトピックにおける権威ある媒体や権威者からの言及や被リンクを受けている。

- これらの結果として、著者名が単なる文字列ではなく著者自身を表すエンティティとしてGoogleに認識されている。

著者のE-E-A-Tを高めるうえでの大きなヒントがあります。それは一般の人々によく知られている専門家とは、一般の人々に向けたわかりやすい情報発信を多くしている人であるということです。一般の人々によく知られた医師とは、たくさんの臨床をこなした医師ではなく、たくさんの論文を書いた医師でもなく、一般の人々向けの本を書いたり、テレビに出て解説している医師です。

一般の人々に権威ある専門家として知られるためには、一般の人々に向けたわかりやすい情報発信が不可欠です。業界や学会などの専門家に向けた内輪の情報発信だけではなく、一般の人々を対象にした情報発信をしなければ、一般の人々からの知名度は得られません。

専門家としての知識や技能を磨き、有用で高品質なコンテンツを作成し、オフラインやオンラインでの社交を通じてプレゼンスを上げ、講演や寄稿など自社のコンテンツ作成とは別の手段で露出を増やすなど、コンテンツ著者のE-E-A-Tを高めていく活動は多岐にわたり、そのどれもが容易ではありません。

当然ですが、E-E-A-Tの向上に挑戦したすべての人が専門家として認められる存在になれるわけではなく、権威者として認められる存在になる人はさらに少数です。とはいえ、自分が属する狭い業界内での挑戦ですし、業界によっては「地域で一番の専門家」などでも十分かもしれません。実現可能性は十分にあります。

コンテンツのE-E-A-T

コンテンツのE-E-A-Tは、コンテンツ著者のE-E-A-Tが表現されたものです。専門性と権威性と信頼性の高いコンテンツは、専門性と権威性と信頼性の高いコンテンツ著者によって作られるものだからです。しかし著者のE-E-A-Tを構築していく経過においては、コンテンツで経験と専門性を表現することで権威と信頼の証明となる外部からの評価を獲得していく、という流れになるでしょう。

- コンテンツは、その著者の実体験や専門知識が十分に反映されており、有用で信頼性の高い高品質なものになっている。

- コンテンツは、他の情報源の単なるコピーや書き換えではなく、独自の情報や分析、詳細または包括的な説明を含んでおり、実質的な価値を提供している。

- コンテンツは、信頼できる出典を明記しながら誤情報や偽情報がないように労力をかけて丁寧に作成されており、十分な正確性が保たれている。

- コンテンツは、著者が誰であるかが明確で、著者のプロフィールがわかるバイラインが表示されている。

- コンテンツは、検索エンジンからのアクセスを集めることではなく、利用者の役に立つことを目的に作成されている。

外部からの評価を獲得するための足がかりとしてコンテンツを機能させるためには、単に高品質であるだけでは不十分です。そのコンテンツの存在を特定の誰かに教えたり、特定のコミュニティに共有したくなるなど、具体的な行動を引き出せるほどの突き抜けた品質が必要となります。コンテンツのE-E-A-Tではそこを目指しましょう。

ウェブサイトのE-E-A-T

ウェブサイトのE-E-A-TはA:Authoritativeness(権威性)の項で説明したとおり、引用元、参照先として被リンクを集めていることがシグナルとなってGoogleに認識されます。ウェブサイトが専門性、知名度、信頼性を備えていることに加え、権威性を備えた著名なコンテンツ著者を抱えていることも条件になるでしょう。ウェブサイトのE-E-A-Tの要件は次の通りです。

- そのトピックにおける権威ある媒体や権威者からの言及や被リンクを受けている。

- よく知られていて評判がよいことの証明として、頻繁に指名検索されている。

- ウェブサイトを表すエンティティがGoogleに認識されていて、ウェブサイトの評判をGoogleが正しく認識できる。

- 権威性を備えた有名な著者がコンテンツ制作にあたっている。

- 検索エンジンからのアクセスを集めることではなく、利用者の役に立つことを目的に運営されていて、肯定的な評判を得ている。

サイト内で発信する一つ一つのコンテンツがそれぞれ被リンクを受け取り、そうしたコンテンツが多くなればなるほど、ウェブサイトのE-E-A-Tは向上していきます。また、ソーシャルメディア上でのいいね!やシェアは知名度や評判を向上させます。ウェブサイトのE-E-A-Tには、外部メディアでの露出が欠かせません。

サイト内のすべてのコンテンツが、被リンクやいいね!やシェアなどのアーンドメディアを獲得できることが理想です。そのためには、ウェブサイトとしてのコンテンツの品質管理と、コンテンツ作成者個人によるオフラインでの社交とソーシャルメディア最適化が、ウェブサイトのE-E-A-Tを向上させるキーポイントとなるでしょう。

ウェブサイトのE-E-A-Tで満たすべき要因は、ウェブサイトの種類によって変化します。情報サイトであれば従来のリンクポピュラリティで評価が可能な正確性が重要な要因となりますが、ECサイトではユーザー行動要因やサイテーション要因が重要な要因となります。また個人ブログでは個人の実体験(Experience)が重要です。

AI生成コンテンツとE-E-A-T

Googleはコンテンツの制作にあたって生成AIを使用することを禁じてはいません。Googleは公式ブログで次のように述べて、生成AI が表現と創作の新しいかたちを生み、優れたウェブ コンテンツの作成に役立つ重要なツールとなる可能性に言及しています。生成AIを使って検索順位を操作しようとするときだけスパムに該当するという考えです。

自動化は有用なコンテンツを作成するために制作の現場で長い間使用されてきました。AI を活用することで、これまでにない面白い方法で有用なコンテンツを作成したり、コンテンツをさらに改善したりできます。

AI 生成コンテンツに関する Google 検索のガイダンス | Google 検索セントラル ブログ

生成AIをうまく使うことでコンテンツの品質を高めることも可能ですが、E-E-A-Tの観点からは注意が必要です。生成AIは直接の実体験を持つことができず、また生成AI自身が権威性を構築することもできないためです。直接の実体験を持つ人間が体験を語ることや、実際に権威性を持つ人物が確認と編集を行うことが必須になるでしょう。

またSEOの観点からは、生成AIが作るコンテンツは既存の要素の寄せ集めに過ぎないことが多いため、スパムと判定されることを回避できたとしても、他のコンテンツに埋もれてしまう可能性が高いことに注意が必要です。どのような場合であれ、生成AIが作成したコンテンツをそのまま、またはわずかな修正だけで使うのではなく、実際の人間ならではの独自性をしっかりと打ち出しましょう。

まとめ

白書「Googleはどのように偽情報と戦っているか10」によれば、E-E-A-Tの元となったE-A-Tのコンセプトは、フェイクニュースや陰謀論といった偽情報と戦うために生まれたといいます。その後は、医療分野における偽情報や誤情報の拡散防止などにも使用され、現在に至っているものと考えられます。

E-E-A-Tは様々なシグナルとしてすでにランキングアルゴリズムに組み込まれており、YMYLカテゴリのうち誤情報や偽情報がもたらす損害が特に大きい領域を中心に、信頼性の高い検索結果を提供するために使われています。筆者の個人的な予測では、今後は適用範囲を拡大し、より誤情報の少ない検索が実現していくものと考えています。

ランキングシステムは、ウェブページの真偽について主観的な判断を下すのではなく、そのウェブページの専門性、信頼性、権威性をユーザーや他のウェブサイトがどのように評価しているかを示す測定可能なシグナルに注目する。

「Googleはどのように偽情報と戦っているか」

上記引用のようにGoogleは、E-E-A-Tを評価するにあたって、計測可能なシグナルとして「ユーザーや他のウェブサイトなど第三者による評価」に注目しています。サイテーションやレピュテーションやユーザー行動が大きな意味を持つのです。実際的にE-E-A-Tを高めて、他者からの評価を引き出していくことになります。

E-E-A-Tの構築は一朝一夕にはいきませんが、そのつもりで取り組めば一定の成果を上げることは可能でしょう。筆者としては、中小企業にはぜひ取り組んでいただきたいと考えます。まずは社長自身が、社交やコンテンツを通じて専門性をアピールするところから始めましょう。あなたのサイトやブログには、あなたが持っている専門性は十分に反映されているでしょうか?

E-E-A-Tは「オレだよオレオレ、専門性と権威性と信頼のあるオレだよ」と自己申告しても評価されません。注文すればE-E-A-Tを納品してくれる業者もありません。専門性をコンテンツに反映し、信頼できる情報源となることで、第三者からの評価を獲得していきましょう。

脚注

- Google検索品質評価ガイドライン(PDF・英語) ↩︎

- How Google Fights Disinformation(PDF・英語) ↩︎

- AI 生成コンテンツに関する Google 検索のガイダンス | Google 検索セントラル ↩︎

- Q&A with Gary IIlyes – Pubcon Vegas 2019 – Marie Haynes ↩︎

- 品質評価ガイドラインの最新情報: E-A-T に Experience の E を追加 | Google 検索セントラル ブログ ↩︎

- EXPERTISE definition and meaning | Collins English Dictionary ↩︎

- AUTHORITY | English meaning – Cambridge Dictionary ↩︎

- TRUST | definition in the Cambridge English Dictionary ↩︎

- 有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成 | Google 検索セントラル ↩︎

- How Google Fights Disinformation(PDF・英語) ↩︎

住 太陽

住 太陽