効果的なSEOライティングのための最も強力な武器がパラグラフ・ライティングです。パラグラフライティングとは、一つの話題を扱う文のブロックであるパラグラフを組み合わせて文章を組み立てていく文章作成手法です。この手法に沿うことで、読者と検索エンジンの両方にとって理解が容易な記事本文を作りやすくなり、SEOを効果的にします。

世界標準のライティング技法

Googleなどの検索エンジンは英語圏で開発されていますが、その英語圏には小学校で身につける標準的なライティング技法があります。パラグラフ・ライティングです。パラグラフライティングとは、一つの話題を扱う文のブロックであるパラグラフを組み合わせて文章を組み立てていく文章作成手法で、論理構造の表現に優れる特長を持っています。

パラグラフライティングは文書の論理構造を、読者だけでなく検索エンジンにも明確に伝えることができます。このためパラグラフライティングは、英語圏のSEOライティングの基本でもあります。この記事でお伝えするのは、そのパラグラフ・ライティングを日本語に適用した、読みやすく、わかりやすく、SEOに効果的な文章の書き方です。

そもそもパラグラフとは

パラグラフ(Paragraph)は日本語で「段落」と訳されますが、日本語における段落と英語のパラグラフは違うものです。日本語の段落には形式上のルール(段落が変わるときには改行して一文字ぶん字下げする)はありますが、意味上のルールはありません。一方、パラグラフには明確なルールがあります。

パラグラフとは、複数の文で構成され、一つのトピックのまとまりであることを示す文章の単位です。日本語の「段落」と似ていますが、日本語の「段落」にはない「一つのパラグラフでは一つのトピックだけを扱う」という明確なルールがあることが異なります。Canbridge英語文法辞書では下記のように説明しています。

パラグラフは文章内の新しい行から始まり、パラグラフとパラグラフの間にはしばしば空白行が入る。パラグラフには通常複数の文が含まれ、1つのトピックについて書かれる。

Paragraphs – English Grammar Today – Cambridge Dictionary1

上記の「新しい行から始まり、パラグラフとパラグラフの間には空白行が入る」という説明でピンとくる人もいるかと思いますが、HTML言語における<p>タグ2はパラグラフ(Paragraph)の略です。私たちがSEOライティングで扱う<p>タグは「複数の文を含み、1つのトピックについて書く」のがルールです。

また、パラグラフの最初の文では、そのパラグラフで扱うトピックを要約する文を置くこともルールです。このパラグラフ冒頭の要約文のことをトピックセンテンスといいます。パラグラフの冒頭にトピックセンテンスを置くことで、読者にとっても検索エンジンにとっても理解しやすい文章になります。

パラグラフはよく「段落」と訳されますし、日本語の段落には意味上の決まったルールはありませんから、多くの日本人が書く<p>タグの内容が単文だったり、または複数のトピックを含んでいたりすることは無理もありません。しかし、日本人だけでなく検索エンジンにも読んでもらうSEOライティングではパラグラフをきちんと意識すべきです。

パラグラフ・ライティングとは

パラグラフ・ライティングとは、複数のパラグラフを組み合わせることで論理を展開するライティング手法です。パラグラフを積み木の部品のように考え、それぞれのパラグラフを並列に並べたり階層状に重ねたりすることで、文書全体のアウトラインに沿った論理の階層構造を組み立てます。特に重要なポイントは次の3点です。

- 一つのパラグラフでは一つのトピックだけを扱う。

- パラグラフの最初の文はそのパラグラフを要約するトピックセンテンスにする。

- 複数のパラグラフを組み合わせて文章を書く。

一つのトピックだけを扱うブロックとしてパラグラフを書いてあれば、それを論理構造に沿って連ねていくことで、論理的でわかりやすく、読みやすい文章が完成します。論理構造に照らしてパラグラフの順序を変えたほうがよい場合には、前後のパラグラフを入れ替えたり、別のセクションに移すなどの調整ができます。

パラグラフ・ライティングは文章を書く上での「型」のようなものです。それに沿うだけで、論理的で明快な文章が書けます。しかし私たち日本人の多くはこのパラグラフ・ライティングに限らず、他者に何かを伝えるための作文の「型」を訓練した経験がありませんから、日本語で書かれた文章、特にウェブの文章はひどいものです。

この機会にパラグラフ・ライティングを理解し、より効果的なSEOライティングを身につけましょう。アメリカでは小学校で履修するものですから、特別なテクニックではなく、ライティングの基本です。基本ですから訓練して慣れてしまえばどうということもありません。自然にできるようになります。

身近なところにある例

パラグラフ・ライティングの身近な例にWordpressのブロックエディタがあります。ブロックエディタはパラグラフや見出しなどのブロックを単位として、それらを並べたり順番を入れ替えたりしてページを記述するように作られています。WordPressのブロックエディタは標準的なライティング手法であるパラグラフ・ライティングのためのツールなのです。

他者に読んでもらうことを前提として英語で書かれた文章のほとんどすべてはパラグラフ・ライティングで書かれています。英語の文章にあまり馴染みのない人でも、検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイドやGoogle 検索セントラル ブログのように翻訳された文章を見れば、それがパラグラフ・ライティングだとわかります。

はじめから日本語で書かれた文章でも、新聞記事はパラグラフ・ライティングの型に沿っています。また、学術論文やレポートも基本的にはパラグラフ・ライティングで書かれます。そしてこれらは頻繁に検索結果に現れます。私たちが書くものもパラグラフ・ライティングに沿うことで、検索で上位に表示されやすいものにできます。

パラグラフの構造と書き方

パラグラフは、映画における一つ一つのシーンや、歌詞における一節一節と同じように、全体を構成するための要素です。言い換えればパラグラフは、ページを組み立てるための個々の部品のことだと言えます。パラグラフを書くことは、全体を構成するための一つの部品を作ることなのです。

一つ一つのパラグラフをきちんと書くことがSEOライティングの基本であり、その基本を習得するためには訓練が必要です。しかしアメリカでは小学校のうちに覚えるものですから、訓練さえすれば難しいものではありません。まずは構造を覚え、書くときだけでなく読むときにも意識することで、早期に修得が可能です。

パラグラフには決まった構造があります。パラグラフの先頭にはトピックセンテンス(主題文)が置かれ、次いでサポートセンテンス(支持文)が続き、コンクルーディングセンテンス(結論文)で終わります。このような決まった構造によって論理展開が明確になり、読者や検索エンジンは内容を理解しやすくなります。

- トピックセンテンス – そのパラグラフで扱う主な考えを簡潔に紹介します。そのパラグラフがどのようなトピックを扱うのかを明確に述べることで、読者がパラグラフの残りの部分を理解しながら読み進めるための心の準備をします。

- サポートセンテンス – トピックセンテンスの主張を詳しく説明したり、主張を裏付ける根拠を提示したりするのがサポートセンテンスの役割です。サポートセンテンスによって、読者は書き手の主張に納得しながら理解していきます。

- コンクルーディングセンテンス – パラグラフでの主張を締めくくります。コンクルーディングセンテンスにはそれまでに提示した内容の要約や最後の補足などを記述し、次のパラグラフへとつなぎます。

トピックが変わるときが、パラグラフを改めるタイミングです。現在のトピックが終わり、次のトピックに移るとき、コンクルーディングセンテンスで現在のパラグラフを閉じます。新しいパラグラフでは、その新しいパラグラフの内容を要約するトピックセンテンスから開始します。こうしてパラグラフを組み合わせて論理を展開します。

一つのパラグラフに一つのトピック

一つのパラグラフに含まれる各文は、共通する一つの主要なトピックに関連している必要があります。パラグラフに含まれる複数の文はすべて、そのパラグラフの核となるテーマを中心に展開します。それぞれの文が互いに組み合わさって、そのパラグラフの核となるテーマを伝えていくのです。

同様に一つのページに含まれる各パラグラフも、共通する一つの主要なトピック(そのページ全体のテーマ)に関連している必要があります。ページに含まれる複数のパラグラフはすべて、そのページの核となるテーマを中心に展開します。それぞれのパラグラフが連携して、ページのテーマを伝えていくのです。

トピックセンテンスで要点を伝える

パラグラフの最初の文であるトピックセンテンスでは、そのパラグラフで扱う要点を紹介し、パラグラフの概要を伝えます。トピックセンテンスにすべてを詰め込もうとするのではなく、読者が残りの内容を読んでいくための準備となる程度の詳細度で十分です。そのパラグラフで説明する事柄を宣言することがトピックセンテンスの役割です。

読者はトピックセンテンスを読んで、その段落の続きを読む必要があるかどうかを判断することもできます。読者にとって既知の事柄が説明されるようなら、その段落の残りを読み飛ばすことを選択できるのです。このように読者が要点を素早く理解することを助けることもまたトピックセンテンスの役割です。

サポートセンテンスで詳細を説明する

パラグラフの2番目の文から始まるサポートセンテンスでは、要点を詳しく説明します。サポートセンテンスの目標は読者の理解を完全なものにすることなので、他の情報源からの引用、統計、調査結果、実例など、トピックセンテンスの裏付けとなる情報を提示していきます。

要点だけを記述したトピックセンテンスでは伝えきれなかった情報を伝えきることがサポートセンテンスの役割です。トピックセンテンスに収まらなかった情報をすべて記述していきます。ただし、複数のトピックを含めることは避け、あくまでもトピックセンテンスを補完するものとして書いていきます。

コンクルーディングセンテンスでまとめる

コンクルーディングセンテンスでは、パラグラフの要点を要約または評価して終わります。ただし、要点を説明し直すことが必ずしも必要なわけではありません。要約によって冗長になるようなら、サポートセンテンスの続きとして、最後のサポートを述べたところで文を終えることも可能です。

そのパラグラフの要点について説明すべきことをすべて説明し終えたあと、段落が長すぎるように見える場合は、読みやすいように別のトピックとパラグラフに分割することを検討できます。または、主張を強くサポートしない文を削除することもできます。不要な文を削除すれば、それだけメインの主張が強調されます。

セクションとアウトライン

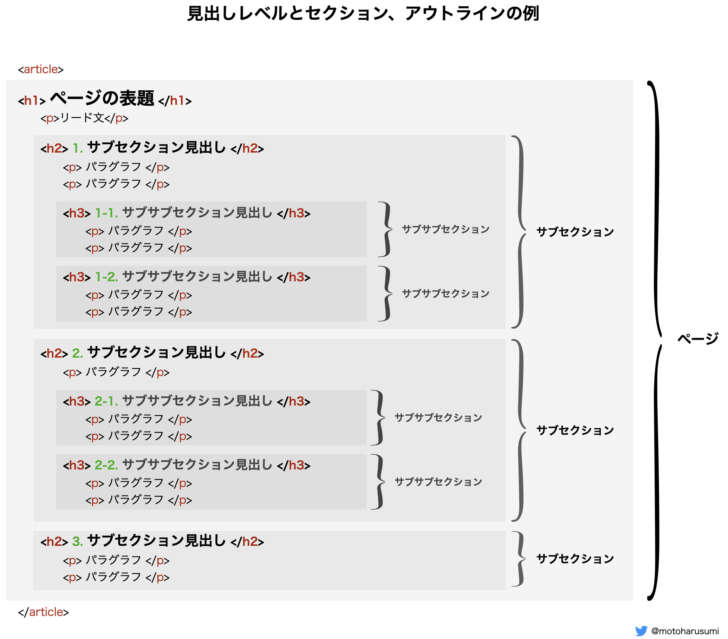

セクションとは、複数のパラグラフをひとまとまりのグループにしたものをいいます。そのセクションの内容をわかりやすくするために見出しをつけることも一般的です。複数のセクションの集まりには、さらにレベルの高い見出しをつけます。こうして文書のアウトライン(論理的な階層構造)が作られます。

パラグラフはページのアウトラインを作る最小単位です。複数のパラグラフが集まってサブセクションが形成され、複数のサブセクションが集まると上位のセクションが形成されます。複数のセクションが集まったものがページです。HTMLタグも含めて図にすると次のようになります。

上図からもわかるとおりHTMLは論理的な階層構造を表現する文書型であり、その構造はパラグラフライティングを踏襲しています。現在の検索エンジンはページに書かれていることをAIが分析しますが、そのとき、pタグの内容がきちんとパラグラフになっていれば、より正確に内容を把握してもらいやすくなります。

SEOライティングとは、検索エンジンで上位に表示されやすいように、検索エンジンにウェブページの内容を正確に伝えると同時に、ユーザーからは好ましい行動を引き出す文章の執筆手法です。そのためには、パラグラフを単位にセクションを作り、セクションごとに適切な見出しを作ることで論理構想を伝えるパラグラフ・ライティングは最適です。

SEOライティングのコツ

パラグラフは主張を構成する要素であり、パラグラフライティングではそれらの各要素を組み合わせて論理構造を形作ります。以下では、文章に理路整然とした構造と読みやすい流れを作り、ユーザーにとっても検索エンジンとっても内容を正確に把握できるSEOライティングのコツをまとめます。3

一つのパラグラフに適切な文の数

パラグラフの長さに厳密な決まりはありませんが、通常は3~5文で十分です。ただし短すぎるのは間違いです。1文からなるパラグラフには論理構造がなく、また、流し読みや飛ばし読みができないため、パラグラフライティングのメリットが得られません。短くても3文は必要でしょう。

短すぎるパラグラフがある場合

アウトラインを計画しているときには一つのパラグラフを構成するのに十分な内容を持つように見えたトピックが、実際に書いてみると小さな断片になって残ってしまうことがあります。この場合、別のパラグラフにふさわしい場所があればそこに統合し、ふさわしい場所がなければ削除するとよいでしょう。

またよくあるのは、証拠の提示や説明が十分でないためにパラグラフが短くなることです。この場合、読者からの想定質問に答える形で証拠の提示や説明を追加するとよいでしょう。想定質問とは「それはどういう意味ですか?」や「それはなぜですか?」や「根拠または典拠は何ですか?」などです。

長すぎるパラグラフがある場合

重要ではない関連性の低い資料が含まれているか、または、パラグラフに一つではなく二つの要点が述べられている可能性があります。各文を見て、それが本当に必要な文なのか、削除すると全体的な要点が損なわれるのかを判断し、削除が可能なら削除し、削除できないならパラグラフを二つに分けるとよいでしょう。

パラグラフライティングのおすすめ書籍

おすすめは倉島保美(著)『論理が伝わる 世界標準の「書く技術」(ブルーバックス新書)』です。コンパクトな新書版で読みやすく、内容は極めて具体的で、少々くどさを感じるほど何度も繰り返し要点が説明されるため、基本的な考え方が頭に叩き込まれます。読後は練習あるのみです。

筆者個人的には現在のところ、SEOライティングに取り組む場合であればこれ以上の良書はないと考えています。本書は特に「Webライティング」や「SEOライティング」を冠したものではありませんが、「長文を読むのが苦痛で可能な限り楽に速く読みたい」というWebの媒体特性に合った文章が書けるようになります。

例題がふんだんに盛り込まれた演習式の本を好む場合には「日本語パラグラフ・ライティング入門: 読み手を迷わせないための書く技術」が適切です。こちらは高校生や大学生向けに書かれた本で、平易さと練習問題の多さ、それにとっつきやすさが魅力です。しかし練習問題に紙幅がとられているため、少し物足りなさを感じるかもしれません。

まとめ

パラグラフライティングによってページが構造化され内容が理解しやすくなることは、SEOを効果的にします。先述したように検索エンジンが内容を正確に把握しやすくなるだけでなく、ユーザーエクスペリエンスの向上が直帰率の低下や滞在時間の延長といった良好なシグナルを生むからです。パラグラフライティングの主なメリットは次の通りです。

- 大切なポイントが短時間で伝わる – 読者はパラグラフの先頭にあるトピックセンテンスを拾い読みしていくだけで、大切なポイントだけを素早く理解できる。

- 伝えたい内容が確実に伝わる – 明快なロジックを繰り返して文書構造が作られるため、読者による誤解を少なくし、理解をより確実にできる。

- 検索エンジンが内容を評価しやすい – パラグラフの先頭に置かれたトピックセンテンスやパラグラフごとの明快なロジックは、検索エンジンも正確に評価しやすい。

- 効率的に書くことができる – パラグラフライティングは、アウトラインから見出し、トピックセンテンス、サポートセンテンスと決まったパターンで執筆が進むため、慣れた書き手にとっては執筆が速く、生産性が高まる。

パラグラフライティングは、ローコンテキストで主張の明確な欧文のルールですので、内容が明快で一意的に伝わる特長があります。この結果、人間の読者にとっても検索エンジンにとっても、誤解が少なく理解しやすい文章を作ることができます。一石二鳥が狙える文章作成手法であり、導入しない理由はありません。

ここまでの説明から、論理的でわかりやすく、検索にヒットしやすい文章には型があることがわかったはずです。SEOにも効果的な文章を書くために、パラグラフライティングを習慣化しましょう。もしこれまでパラグラフを意識せずに文章を書いていたなら、より大きな成果を手にするチャンスです。パラグラフで書くSEOライティングを始めましょう。

住 太陽

住 太陽