AIによる概要やAIモードのように回答をAIが生成するAI検索の普及によって、検索結果で外部サイトへのリンクをクリックしないゼロクリック検索はごく普通のことになりました。これを受けて、知識提供型のコンテンツをフックに検索流入を集めるコンテンツSEOの費用対効果は悪化の一途をたどっています。この状況を受けた今後の方策について考察します。

ユーザーはAI検索結果で「答えそのもの」を見る

検索エンジンが普及して以来の長い間、ユーザーは検索結果ページで「質問に対する答えが掲載されているかもしれないウェブページへのリンクのリスト」を見ていました。しかし現在のユーザーは、AIが生成する「質問の答えそのもの」を見ており、検索結果画面の中だけで検索を終えます。いわゆる「ゼロクリック検索」です。

質問の答えそのものを検索結果画面に生成するAI検索は、ユーザーの手間を省きます。現状すでにAIによる概要1は、ユーザーが個々のリンク先にアクセスする手間と、リンク先のページで知りたいことが書かれている部分を探す手間を省いています。AIモード2は、キーワードを変えて何度も検索する手間も省きます。

私たちユーザーは本質的に怠惰であり、少ない手間で済むほうを選びます。AI検索は従来の検索よりも手間なく答えにたどり着けるため、怠惰な私たちにぴったりです。アメリカの成人900人の2025年3月の閲覧データを対象とした調査3では、AIによる概要を見たユーザーのうち、従来の検索結果をクリックしてリンク先を訪れたのはわずか8%にとどまったといいます。

以前の検索ユーザーはウェブページを探して検索していましたが、現在では回答を求めて検索しています。検索エンジンが提示したウェブページを訪問することは過去の目的であり、現在の目的は検索エンジンが提示した回答を見ることです。そして私たち検索ユーザーはどんどん怠惰になり、リンクをクリックすることは減っていきます。

知識提供型のコンテンツSEOは衰退する

AIによる概要が表示されるクエリは急速に拡大しています。そう遠くないうちに、ほぼすべてのインフォメーショナル・クエリでAIによる概要が表示されるようになるでしょう。そうなれば知識提供コンテンツの制作は無駄になります。一般的な知識を提供するコンテンツは生成AIの養分になるだけで、集客効果がなくなるからです。

GoogleでCEOを務めるサンダー・ピチャイはThe Vergeのインタビュー4で「5年後にはGoogleはウェブに大量のトラフィックを送っているだろう」と言っています。しかしこれを簡単に信じることはできません。5年もあれば人々はより怠惰になり、よりリンクをクリックしなくなるだろうと考えられるからです。筆者の個人的な考えでは、SEOには次のような変化が起こります。

- 知識提供コンテンツへのアクセスは消滅していく —— 知識を知りたい意図で検索するユーザーは、検索結果画面に生成された「AIによる概要」や「AIモード」などで満足するようになり、リンクをクリックしなくなっていく。知識を説明するコンテンツはAIの養分になる。

- 商品や業者を探す検索でいかに露出するかの競争になる —— 何かを買いたい意図で商品や業者を探す検索でAIに推薦されるAI検索のSEOが重要になる。地域や業界で知名度があり支持されていることをサイテーションや被リンクなどのオフページSEOで裏付ける必要がある。

- 広報活動や社交活動がSEOの中心になっていく —— 地域や業界での実質的な存在感を高める活動がSEOの中心になっていく。地域や業界の人々と交流し、イベントなどの活動に参加し、役員などの面倒な役割を引き受け、話題を提供するなど、クチコミや報道を促進する広報活動や社交活動が最重要課題となる。

これらのうち、知識提供コンテンツへの検索トラフィックの減少はすでに始まっています。「○○とは」や「○○ 意味」のように意味を説明するコンテンツへの検索トラフィックは現時点ですでに減少しつつあり、近い将来にはほとんどなくなるでしょう。そうしたものはAIによる概要で用が済み、人々はそれに慣れるだろうからです。

AIに引用されてもクリックはされない

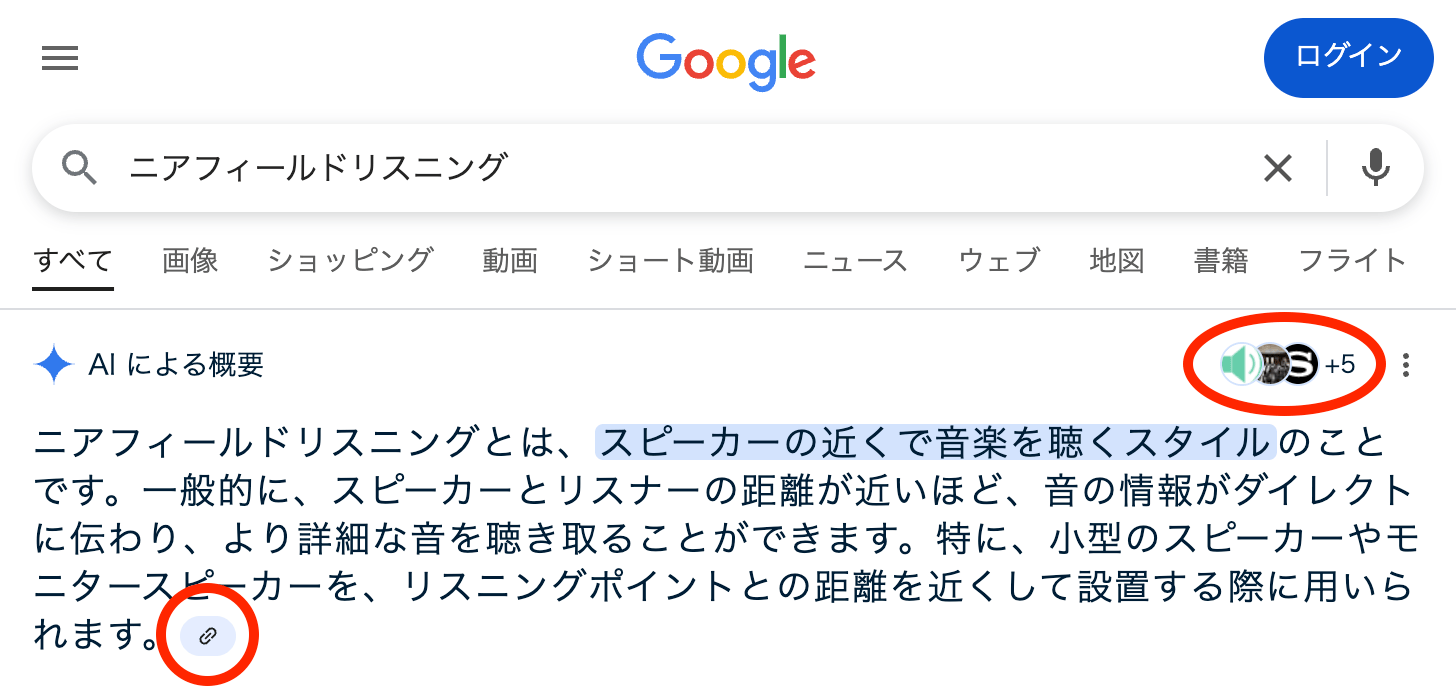

「これからはAIに引用されることが重要だ」という主張を目にすることもあります。しかしAIに引用されたら何だというのでしょうか? 先の調査によれば、AIによる概要エリアの引用元へのリンクをクリックした人は1%だったといいます。AIによる概要の引用元は、ほんの小さくリンクを表示するだけ(下図赤丸)ですから、これではクリックは望めません。

ゼロクリック検索は、外部へのどのリンクもクリックしないからゼロクリック検索です。ゼロクリック検索で減少したクリックは、AIによる概要やAIモードに自社のコンテンツが引用されても戻ってきません。AIによる概要やAIモードの回答で満足すれば、そこからさらに外部のウェブページに移動する動機はないのです。

変化した検索ジャーニーに対応する

ゼロクリック検索が増加してきたとはいえ、独自性の高いコンテンツへのニーズは残り、検索流入がまったく途絶えてしまうことはないでしょう。しかし、例に挙げたような種類のコンテンツは検索ボリュームが小さく、大量のアクセスを集めることはできません。すでにSEOをとりまく環境は大きく変化したのです。

AI検索によってユーザーの検索ジャーニーは変化しました。従来の検索を使っていたときの私たちは、情報探索の過程で大量のウェブページを訪問していました。従来の検索ジャーニーは単純化すれば下記のリストのようなものです。ユーザーはこの「2」の段階で、様々な事業者や個人による多様なウェブページを訪問していました。

- 課題の存在に気づく

- 課題そのものやその解決策について検索を繰り返して様々なサイトを訪れる

- 様々な解決策の中から有望なものを選択し、購入する

事業者側からすれば、ユーザーが検索を繰り返している上記「2」の段階が、ユーザーとの接点を作る大きなチャンスでした。検索ユーザーの疑問に答えるコンテンツを制作し知識を提供することで、ユーザーとの接点が作れたからです。しかしこのチャンスはゼロクリック検索で失われました。現在では、知識の提供でユーザーとの接点を作ることは困難です。

現在の検索ユーザーは検索結果画面から出ることなく知識を獲得します。AI検索時代の新しい検索ジャーニーでは、ユーザーは知識の獲得のために多くのウェブページを訪問する必要はありません。必要な知識も、自分に合った解決策や商品も、検索エンジンに組み込まれたAIが教えてくれます。AI検索時代の検索ジャーニーは次のようなものです。

- 課題の存在に気づく

- 課題そのものやその解決策について調べるうちに評判のよい特定のブランドを知る

- そのブランド名で指名検索してサイトを訪れ、解決策を購入する

AI検索時代の新しい検索ジャーニーでは、検索結果をクリックするのは最後の「3」だけである可能性もあり得ます。少々極端な意見であることは承知していますが、今後は「クリックされる検索は指名検索だけ」という意識で取り組むのがいいでしょう。人々やAIからおすすめされる状況を作っていくのです。

これからのSEOはAIにおすすめされる取り組み

AI検索時代のSEOは、AIが自社のブランドをおすすめする状況を作る取り組みです。ユーザーがAIにおすすめの業者やおすすめの商品を質問したとき、AIが生成する回答に自社や自社の商品を含めてもらえるように働きかけます。先述の新しい検索ジャーニーの「2」に示した状況を作っていくのです。

たとえば「近くでおすすめの内装工事業者は?」や「お世話になった人の還暦祝いに適したプレゼントは?」や、または「スポーツに取り組んでいる子供の回復を得意とする整形外科医院は?」のような質問で、自社や自社商品をAIが推薦するように働きかけるのです。そのためにやるべきことは明確です。

検索エンジンやAIは、多くの人が話題にしているブランドや、権威あるメディアで言及されたブランドのような、本物のブランドを優遇します。検索エンジンやAIは人々を見て、人々が高く評価したものを高く評価する仕組みで動いています。企業側からの一方的な情報発信よりも、第三者からの評判を引き出すことに主眼を置きましょう。

検索エンジンやAIは、サイト運営者が自画自賛していることよりも、外部の第三者による言及のほうをより信頼します。お客様や、地域の人々や、業界の人々、そして大手メディアに話題にしてもらえるように働きかけましょう。それが本物のブランドの証明になります。

このような仕事は、大企業なら広報部や渉外部やマーケティング部といった形で複数の部署にまたがる大がかりな仕事です。一方、中小企業の多くは広報部や渉外部など持っていないかわりに、社長が全体を見通すことができます。社長が中心となって取り組めば難易度はそれほど高くなく、特に地域密着のビジネスでは早期に優位が得られます。

まとめ

AI検索とゼロクリック検索の影響を受けて、従来のコンテンツSEOの費用対効果は急激に悪化しています。しかしこれはあらかじめ予期できていたことです。検索結果のクリック率が低下し始めたのは、強調スニペットが導入された2014年5からです。Google検索はその頃から、検索結果画面でユーザーの質問に答えることを指向していました。

チャットボットの利用なども含め、ゼロクリック検索は今後も増え続けるでしょう。クリックされる検索はナビゲーショナルな意図の指名検索だけと考え、ユーザーがそこに至る道筋を設計し、整備していくことがこれからのSEOです。自社サイト内の調整よりも、お客様や地域の人々や同業者などとの関係構築に重点を移しましょう。

そもそもですが、コンサルタント業やアドバイザー業のように知識を伝える性質を持ったごく一部の業種を除けば、知識提供コンテンツで集客することはスマートではありませんでした。美容院やレストランや建築塗装業者を選ぶとき、私たちが選ぶ基準はコンテンツ作成能力ではなく、評判や技術や好みや仕様や実績や価格だからです。

言い換えれば、実績と評判を積み上げ、広報活動や社交活動に取り組むことがSEOの主要な取り組みになっていくでしょう。これらこそがAI検索時代のSEOであると同時に、ごく普通の商売でとしてごく普通に取り組むことですから、無駄が減っていいと思います。その一方で、知識提供型コンテンツの発信に今後どれくらい注力すべきかは冷静に判断すべきでしょう。

自分の宣伝になりますが僕は、関係構築や広報も含めた新しいSEOに取り組もうとする中小企業の相談に応じる安価なサービスを2020年から提供しており、多くの社長さんや個人事業主さんに喜ばれています。サービス開始当初は「まだ時期尚早すぎたか」と思ったものですが、やっと時代が追いついてくれたのかもしれません。

脚注

- Google 検索の AI による概要で、情報をすばやく簡単に見つける – Google 検索 ヘルプ ↩︎

- AI Mode in Google Search: Updates from Google I/O 2025 ↩︎

- Do people click on links in Google AI summaries? | Pew Research Center ↩︎

- Google CEO Sundar Pichai says AI will be ‘bigger than the internet’ | The Verge ↩︎

- A reintroduction to Google’s featured snippets ↩︎

住 太陽

住 太陽