Googleなどの検索エンジンは「クエリを受け取り、検索結果を返す」ことだけをしているわけではありません。一連の検索行動におけるユーザー行動を記録し、ユーザー行動から学ぶことによって検索の精度を高めています。これをGoogle社内では「Google検索の魔法」と呼んでいます。

目次

Google検索の魔法

他のライバルをしのぐGoogle検索の性能の源は、同社のエンジニアリングやイノベーションにあるのでしょうか? それとも、同社が保持しているユーザー行動のログの膨大さにあるのでしょうか? この記事では、Google検索の性能の源が、同社が保持する膨大なユーザー行動ログにあることを、各種の資料を使って読み解きます。

魔法の源はユーザーインタラクション

2020年10月20日にアメリカ司法省がGoogleに対して提起した反トラスト法裁判1では、大量の資料が司法省によって公開されました2。この中からまずは、2017年10月30日のGoogle内部向けプレゼンテーション「Google is magical.」3の一部を抜粋して紹介します。スライド部分の画像と、発表者ノートの翻訳は次の通りです。

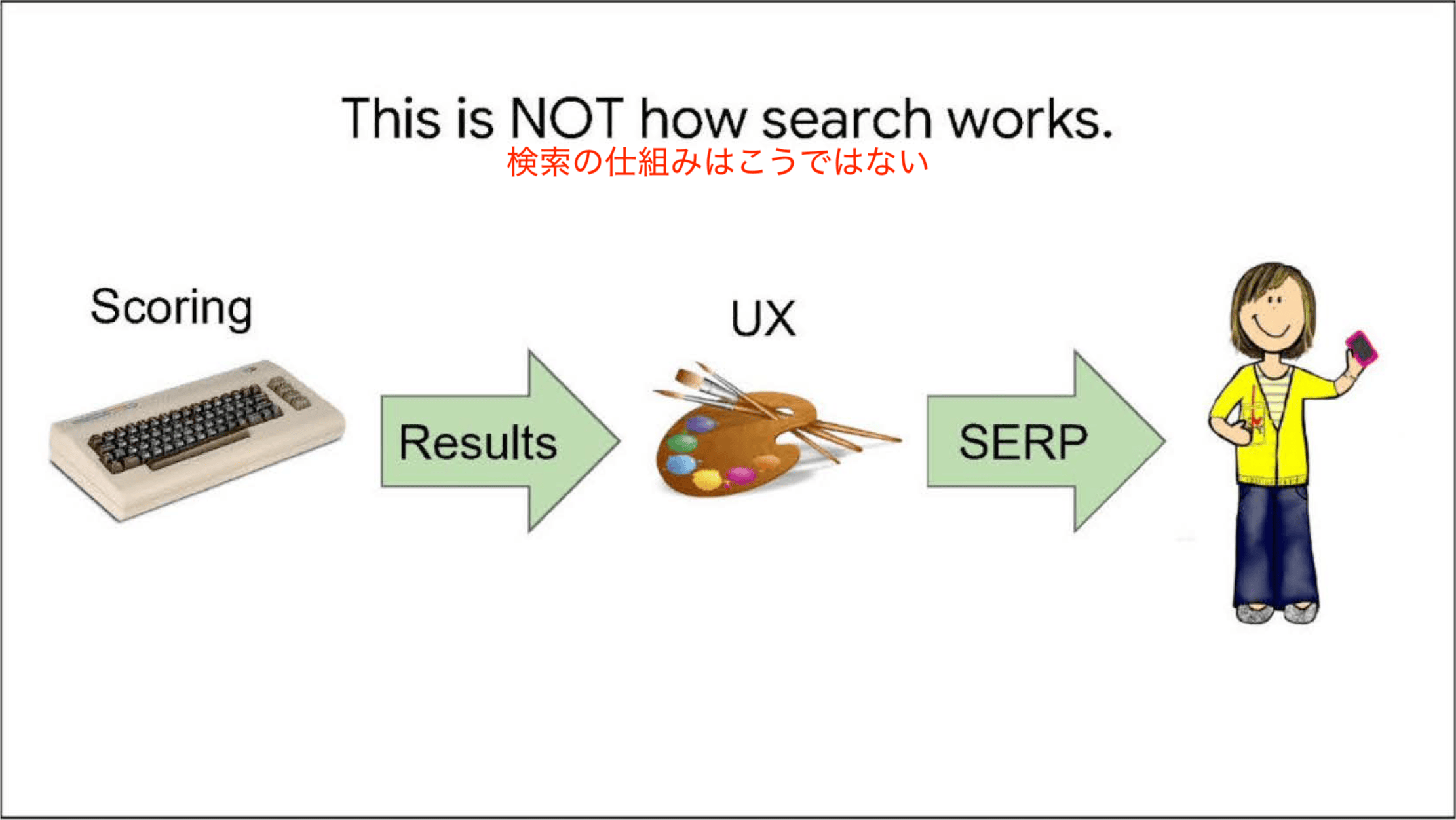

まずは検索がうまく機能しない状態から説明しましょう。検索エンジンはクエリを受け取り、様々なスコアリングシステムがデータを出し、UXを作り、それをユーザーに送ります。これは間違いではありませんが、不完全です。不完全ですから、このような検索エンジンはうまく機能しません。これには魔法が欠けています。

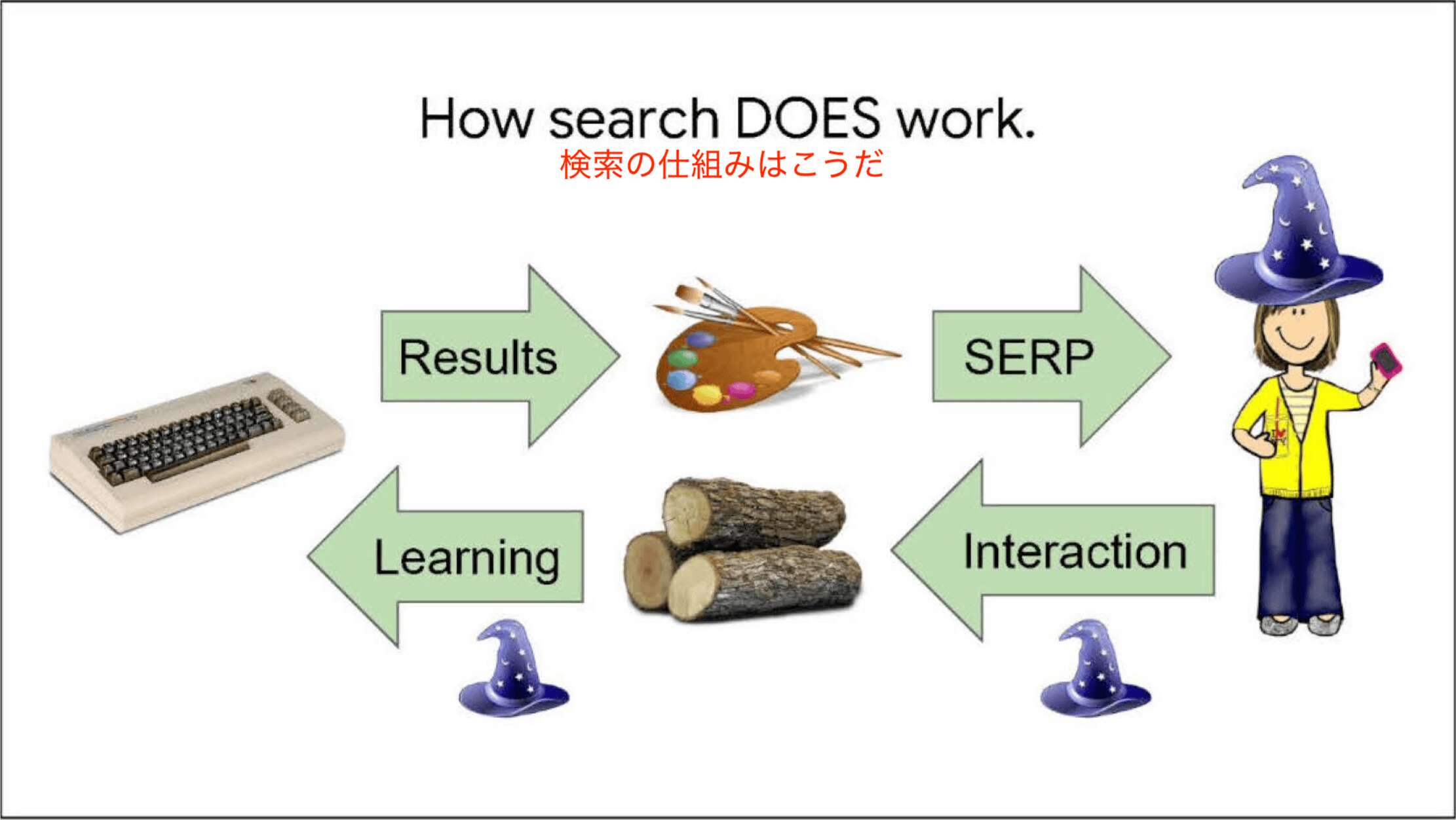

実際に機能する検索の仕組みはこうです。重要なのは、ユーザーから検索エンジンへと向かう二番目の情報の流れのほうです。人々は検索結果とインタラクションし、そこでの行動を通してあらゆることをGoogleに教えます。

例えば画像をクリックすることで、ウェブ検索結果よりも画像が優れていることを教えてくれるかもしれません。あるいはナレッジパネルを長く見ることで、それが興味深かったと教えてくれるかもしれません。Googleはこれらの行動を記録し、スコアリングチームが限定的なパターンと一般的なパターンの両方を抽出します。

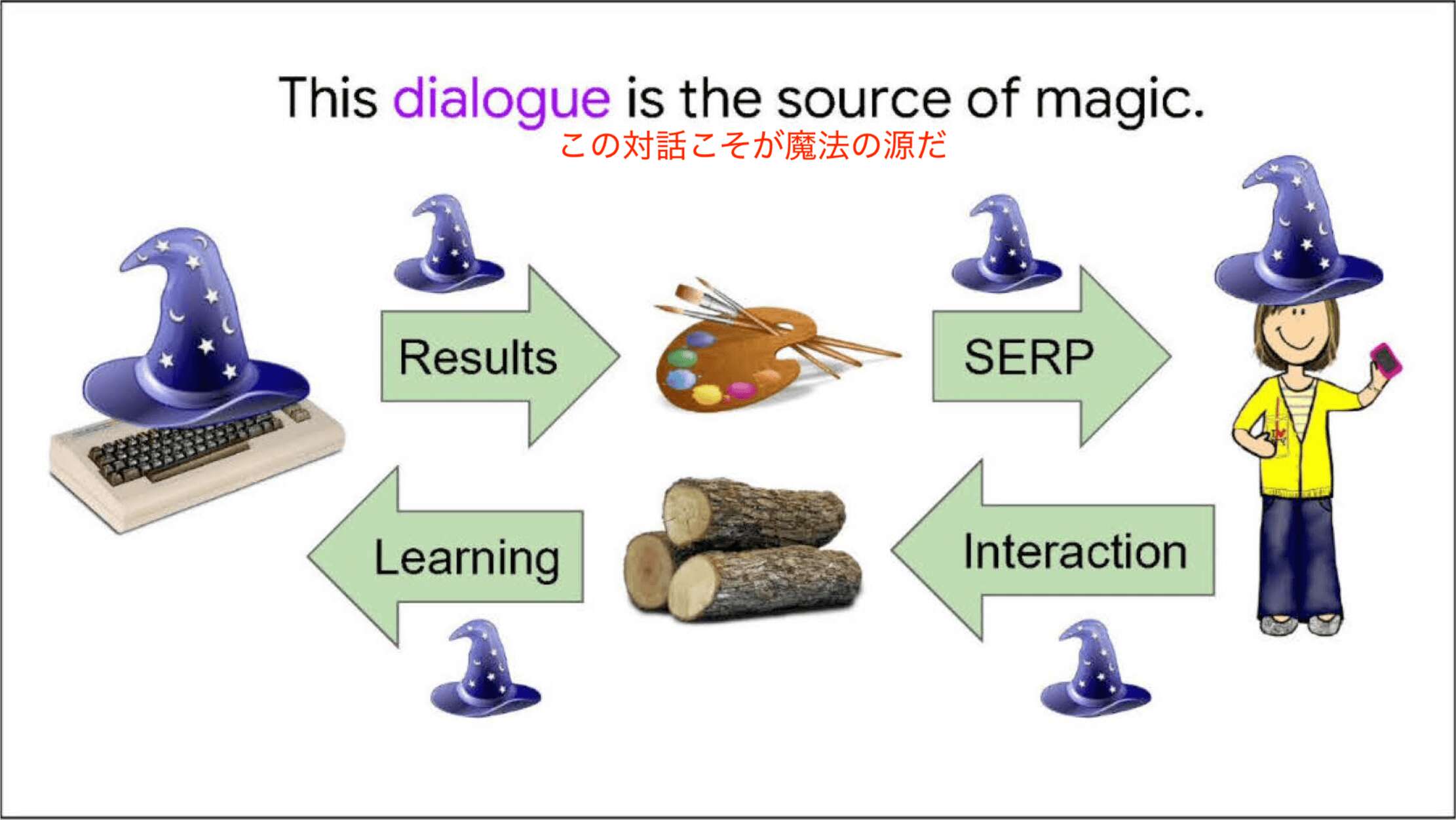

Googleの魔法の源はユーザーとの双方向の対話にあります。すべてのクエリで、Googleはユーザーに少し知識を提供し、ユーザーから少しの知識を得ます。そして、さらに知識を提供し、また少し知識を得ます。この積み重ねがGoogleの魔法です。このインタラクションが数千億回を超えると、Googleはかなり賢く見えてきます。これが唯一の学習方法ではありませんが、最も効果的な方法です。

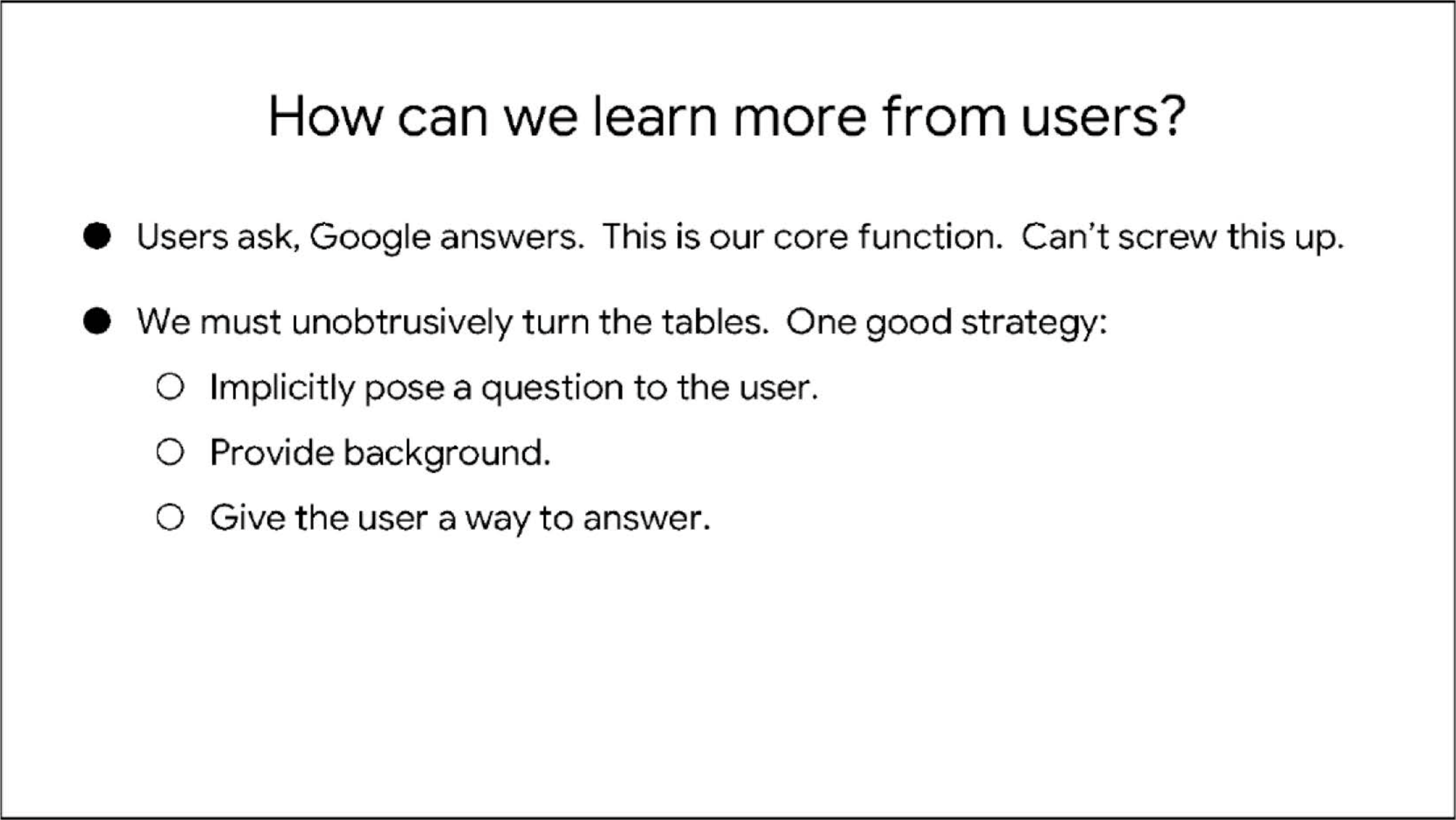

どうすればユーザーからより多くを学べるでしょうか? ユーザーが質問しGoogleが答えることはGoogleの中核的な役割ですから、これは変えられません。そこでGoogleは、目立たないようにユーザーとの立場を逆転させる必要があります。そのための優れた戦略は次の通りです。

- ユーザーに暗に質問を投げかける。

- ユーザーが答えるための背景情報を提供する。

- ユーザーに答える方法を提供する。

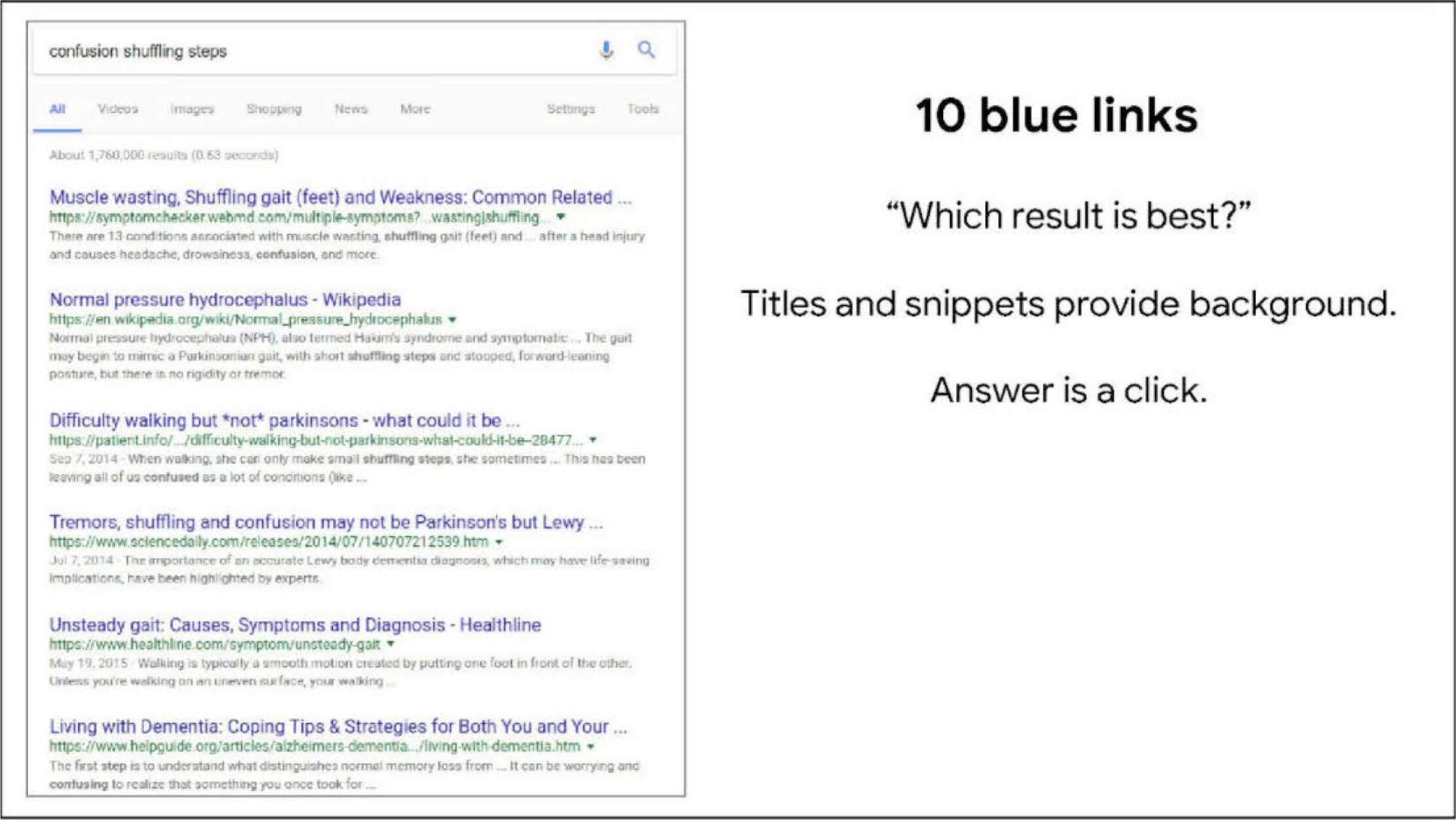

10本の青いリンクは、ユーザーに「どの結果が一番いい?」と暗に質問します。タイトルとスニペットからなるプレビューはユーザーが答えるための背景情報です。ユーザーはクリックすることでGoogleの質問に答えます。

これは学習のための素晴らしいUXです。Googleは長い間、検索結果の素晴らしさに対して退屈なユーザーインターフェイスを馬鹿にされてきました。しかしこの退屈なユーザーインターフェイスこそが、検索結果を素晴らしいものにしたのです。

ここで述べられていることは、ユーザー行動とその記録がGoogleを賢くする魔法の源であるということと、Googleの検索結果画面は検索ユーザーから学ぶことを意図して設計されているということです。現在のGoogleは「10本の青いリンク」よりもリッチな検索結果を表示しますが、ログを取って活用していることに変わりはありません。

ユーザーの反応が未来の検索結果を作る

次に紹介するのは、同じく裁判資料として公開されたもので、2016年12月8日のGoogle社内向けプレゼンテーション「Q4 Search All Hands」4からの抜粋です。ここでは、過去の検索ユーザーの行動が現在の検索結果を作っており、現在の検索ユーザーの行動が未来の検索結果を作っているということが説明されています。

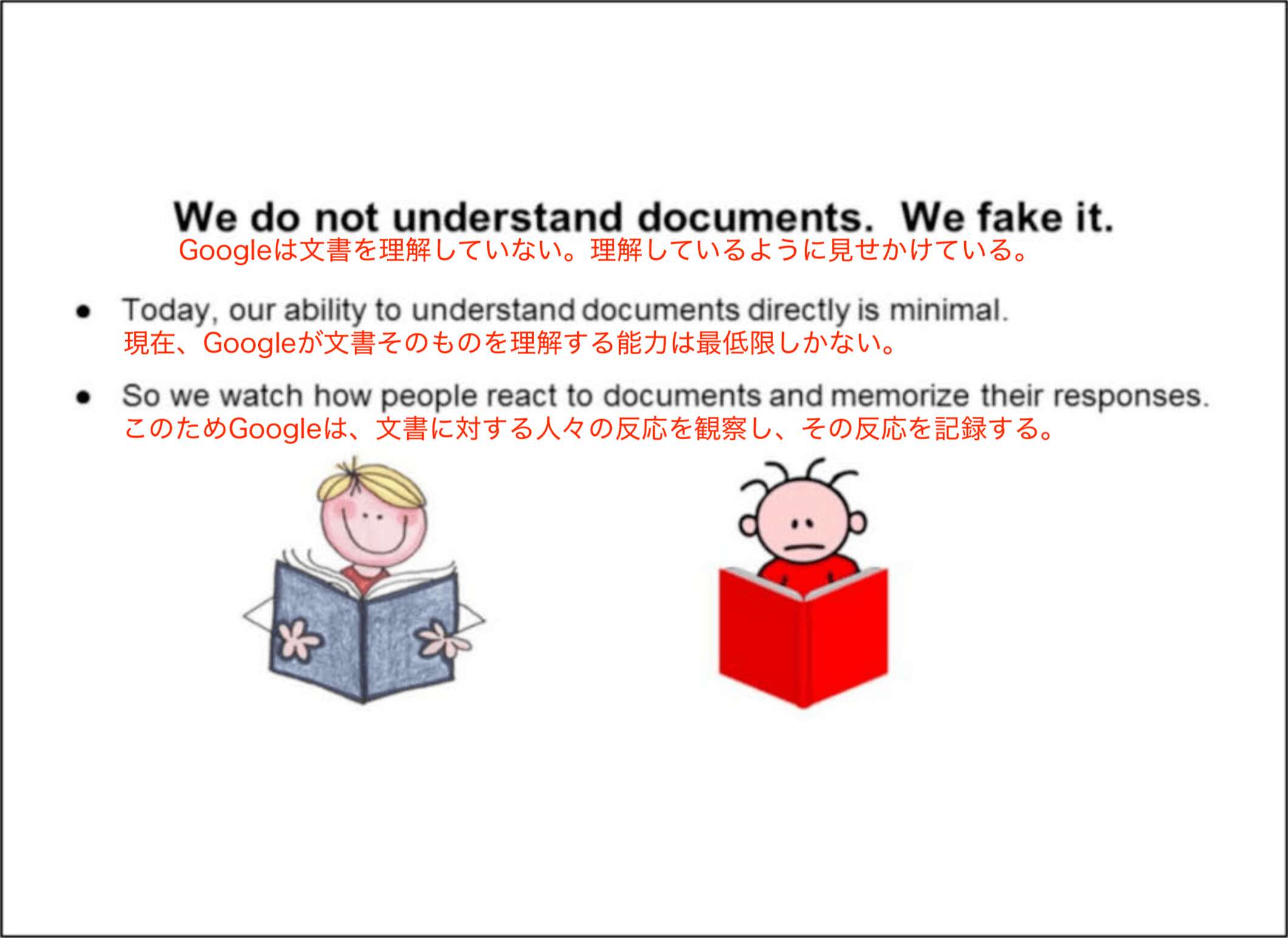

まず、背景から説明しましょう。1日に10億回、人々はクエリに関連する文書を見つけるようGoogle検索に依頼します。面白いのは、Googleは実際には文書を理解していないことです。基本的なことを除いて、Googleはほとんど文書を見ません。人々を見ています。

ある文書に肯定的な反応があれば、それは良いものだとみなします。否定的な反応があれば、それはおそらく悪いでしょう。極端に単純化すれば、これがグーグルの魔法の源です。

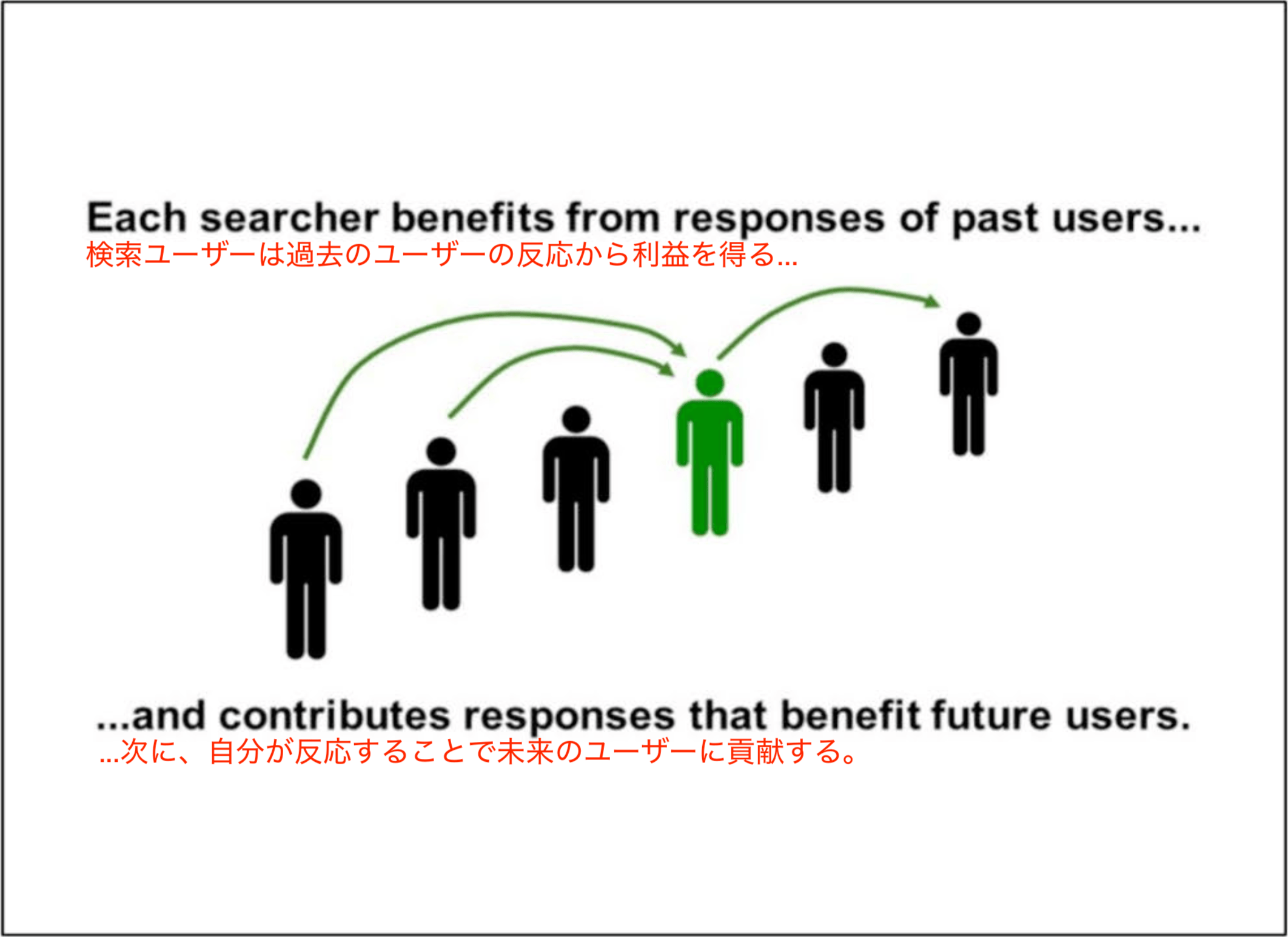

いま検索すれば、あなたはGoogleがこれまで記録した何十億もの過去のユーザーの反応からの恩恵を受けます。そしてあなたの反応は、あなたの後に続く人々に恩恵をもたらします。検索は再帰的に機能するもので、これには重要な意味があります。

ユーザー体験を設計するとき、ユーザーにサービスを提供するだけでは十分ではなく、ユーザーから学べるようなインタラクションを設計しなければなりません。なぜならそれが、次のユーザーに検索サービスを提供し、再帰を繰り返し、Googleが文書を理解しているという幻想を持続させる方法だからです。

上記は2016年の話ですから、現在のGoogleはもっと文書の内容を理解するようになっているでしょう。しかし、ユーザーのクエリにより関連が深く、より役立つものを抽出するとなると、文書の内容を理解することよりもむしろ、実際のユーザーの判断のほうがずっと有益であることは、現在でもまったく変わっていません。

最新の機械学習システムもユーザー行動ログを活用

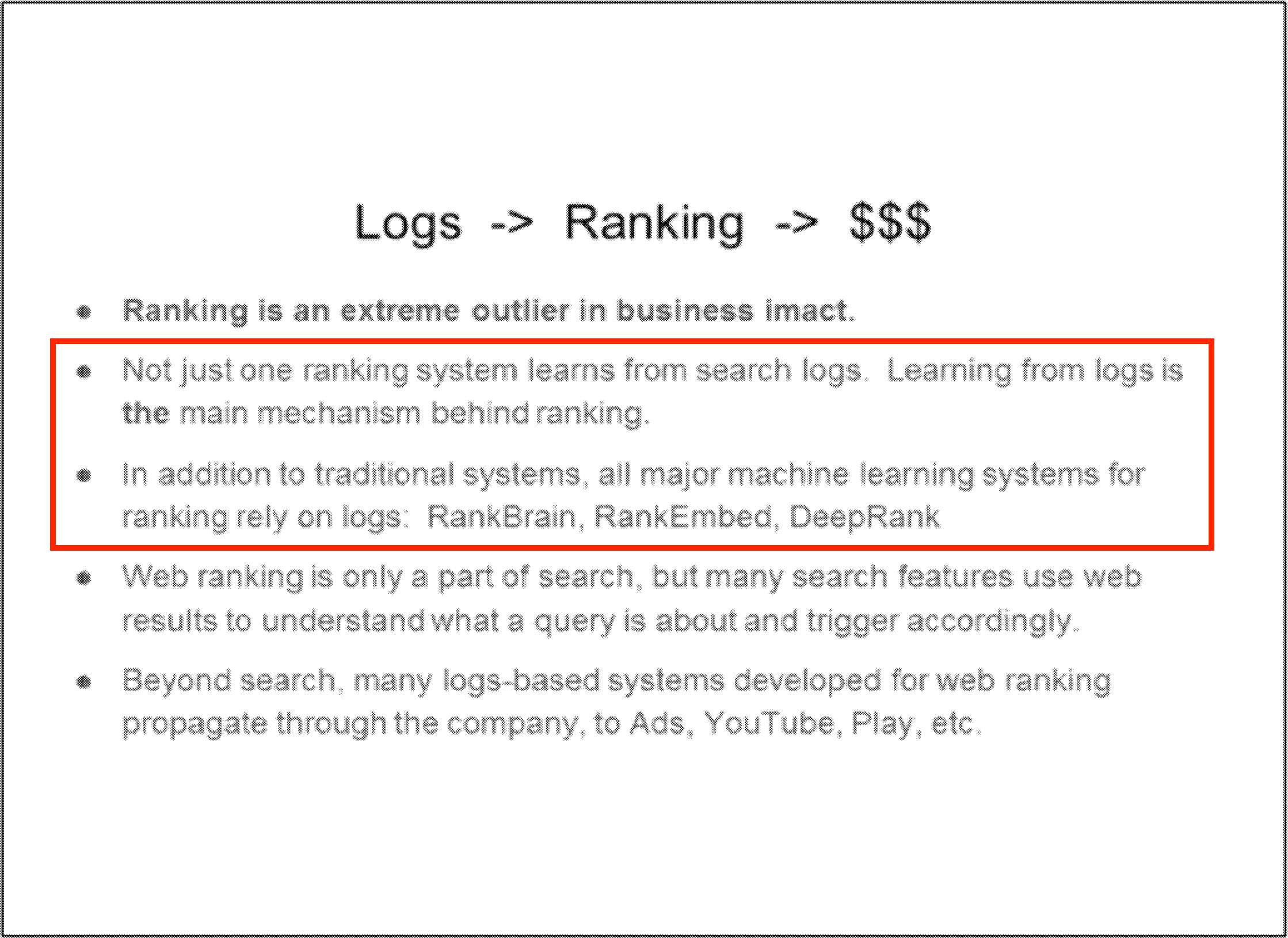

2020年5月8日という比較的新しいGoogle社内向けプレゼンテーション「Logging & Ranking5」には、順位決定にユーザーインタラクションのログを使用することについての記載があります。ここでは従来からのランキングシステムに加えて、最新のランキングシステムでもユーザー行動のログを学習に使用していることが説明されています。

検索は各自が一品ずつ料理を持って集まる持ち寄りパーティーに似ています。各自が少しずつ貢献することでパーティーには様々な料理が集まり、みんなが楽しむことができます。検索はこれと同じように膨大な量の知識によって支えられていますが、それらの知識はGoogleが作り出したものではなく、検索を利用するすべての人がシステムに少しずつ知識を提供し、そこから誰もが恩恵を受けるのです。

検索ログから学習するランキングシステムは一つだけではありません。ログからの学習は、順位を決定する中心的なメカニズムです。従来のシステムだけでなく、ランキングのための主要な機械学習システムはすべてログに依存しています。RankBrain、RankEmbed、DeepRankなどです。

メリーランド大学先端コンピュータ研究所のダグラス・ウォード教授による2023年11月15日のプレゼンテーション6では、Navboost、RankBrain、DeepRank、QBST、Term Weighting、RankEnbed—BERTはどれもユーザーインタラクションのログを機械学習に使用していることが証言されました。Google検索の主要なシステムの根幹はユーザーがもたらすログです。

人々による評価

Googleは初期のPageRankの時代から一貫して、実際の人々による評価を取り入れて検索結果ランキングを生成しています。人々からの参照を指標にするリンクポピュラリティ、人々によく知られ話題になっていることを指標にするサイテーション、人々からの評判の良し悪しであるレピュテーションなどがその例です。

検索セッションの中で実際のユーザーが示す行動もまた、人々による評価のひとつです。Googleは検索結果画面に複数のリンクを提示することで、ユーザーに移動先を選ばせます。ここでのユーザーの選択は匿名化して集計され、機械学習されて、それ以降の検索結果ランキングに反映されていきます。

匿名化して集計したインタラクション データに基づいて検索クエリと検索結果の関連性を評価することもしています。インタラクション データをシグナルに変換して機械学習することで、関連性をより正しく推定できるようになります。

コンテンツの関連性 – ランキング結果 – Google 検索の仕組み7

Googleは上記のように述べて、インタラクションデータを検索ランキングに利用していることを公表しています。検索ユーザーから得られるインタラクションデータは、ウェブ上のリンクよりもずっと膨大で、しかも現実の検索ユーザーによる価値判断を反映しています。これをランキングに利用することで、Googleは検索の精度を高めているのです。

Navboostとは、検索結果上でのユーザーのクリックデータをもとに、検索順位を調整するアルゴリズムです。Googleのパンドゥ・ナヤック氏が2023年10月に対Googleの反トラスト法裁判で証言したところによれば、NavboostはGoogleが使用する最も重要なシグナルのひとつだといいます8。

Navboostは検索結果上でのユーザー行動を過去13ヵ月間にわたってすべて記録しており、そのデータに基づいて、検索結果の順位を調整します。NavBoostは検索結果のクリックを下記のように区別することで、クエリとページの関連性と品質をより適切に評価します。

- Good Clicks(良いクリック)– 検索結果をクリックしたユーザーがページに長時間にわたって滞在したり、または検索行動を完了したりするなど、ユーザーの高い満足度を示すクリック。

- Bad Clicks(悪いクリック)– 検索結果をクリックしたユーザーがすぐに検索結果に戻ってくるなど、ユーザーの不満を示すクリック。

- Last longest click(最後の長いクリック)– ユーザーが検索セッション内で最後に最も時間を費やしたクリック。ユーザーが最も時間を費やしたページは、最も価値を提供している可能性が高く、コンテンツの質が高く、ユーザーの満足度が高いことを示す。

Navboostは検索セッションの最後の最も長いクリックを特に重視し、ユーザーの注意を最も長く引きつけるコンテンツに最も高い価値を起きます9。なおNavboostが話題になったのは2023年からですが、先述のパンドゥ・ナヤック氏は遅くとも2005年までには実装され、アップデートを繰り返してきていると証言しています。

このNavboostをはじめ、RankBrain、RankEmbed、DeepRankなどのランキングシステムが見ているのは実際のユーザーであり、その実際のユーザーの行動が検索結果に反映されます。これをSEOを実践する視点から見れば、私たちは実際のユーザーに選択され、ユーザーを実際に満足させるコンテンツの制作が必要であるということです。

ポゴスティッキング

Navboost、RankBrain、RankEmbed、DeepRankなどのランキングシステムはどれも、ユーザーの情報満足度にしたがって検索結果を調整する機能を持った機械学習アルゴリズムです。検索結果上でのクリック率や、検索結果画面に戻ってくるまでの時間といったデータを使って、ユーザーにとってより満足度の高いリンク先を検索結果の上位に引き上げ、満足度の低いリンク先を下位に押しやります。

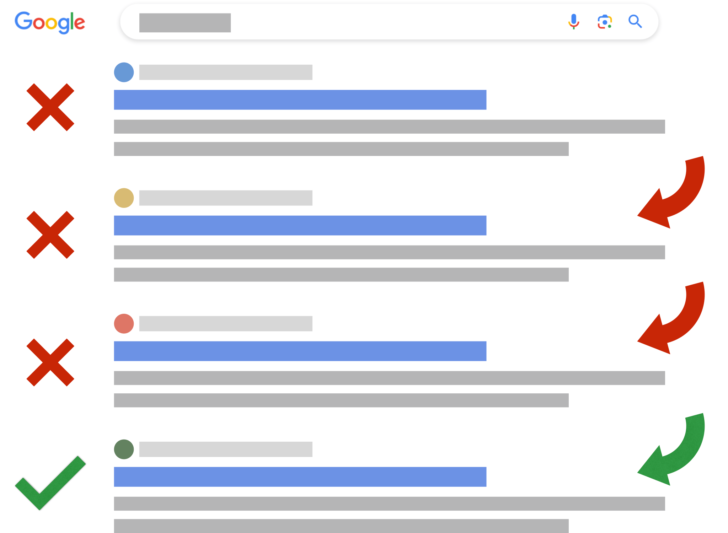

下の図はいわゆる「ポゴスティッキング」を模式化したものです。ポゴスティッキングとは、検索ユーザーの行動を表すSEOの俗語で、検索結果に表示されたリンクをクリックしては検索結果に戻ることを繰り返すユーザーの行動をいいます。最初のリンク先に求めるものがなく、検索結果に戻り、次のリンク先に移動し、また検索結果に戻る、という動作がポゴスティッキングです。

Googleのランキングシステムはこのポゴスティッキングを監視し、ユーザーにとっての検索結果の満足度を高めるために利用しています10。ポゴスティッキングの最後にたどりついたリンク先の順位を引き上げ、途中のリンク先の順位を押し下げることで、ユーザーの満足度を高めようとするのです。

指名検索

指名検索とは、ショップ名や会社名やサイト名、商品名などのブランドキーワードを含む検索のことをいいます。Googleは指名検索されるブランドを、実際の人々によく知られ、関心を持たれている本物のブランドであると理解し、検索結果での順位を向上させます。指名検索はSEOにとって被リンクと同等かそれ以上に重要です。

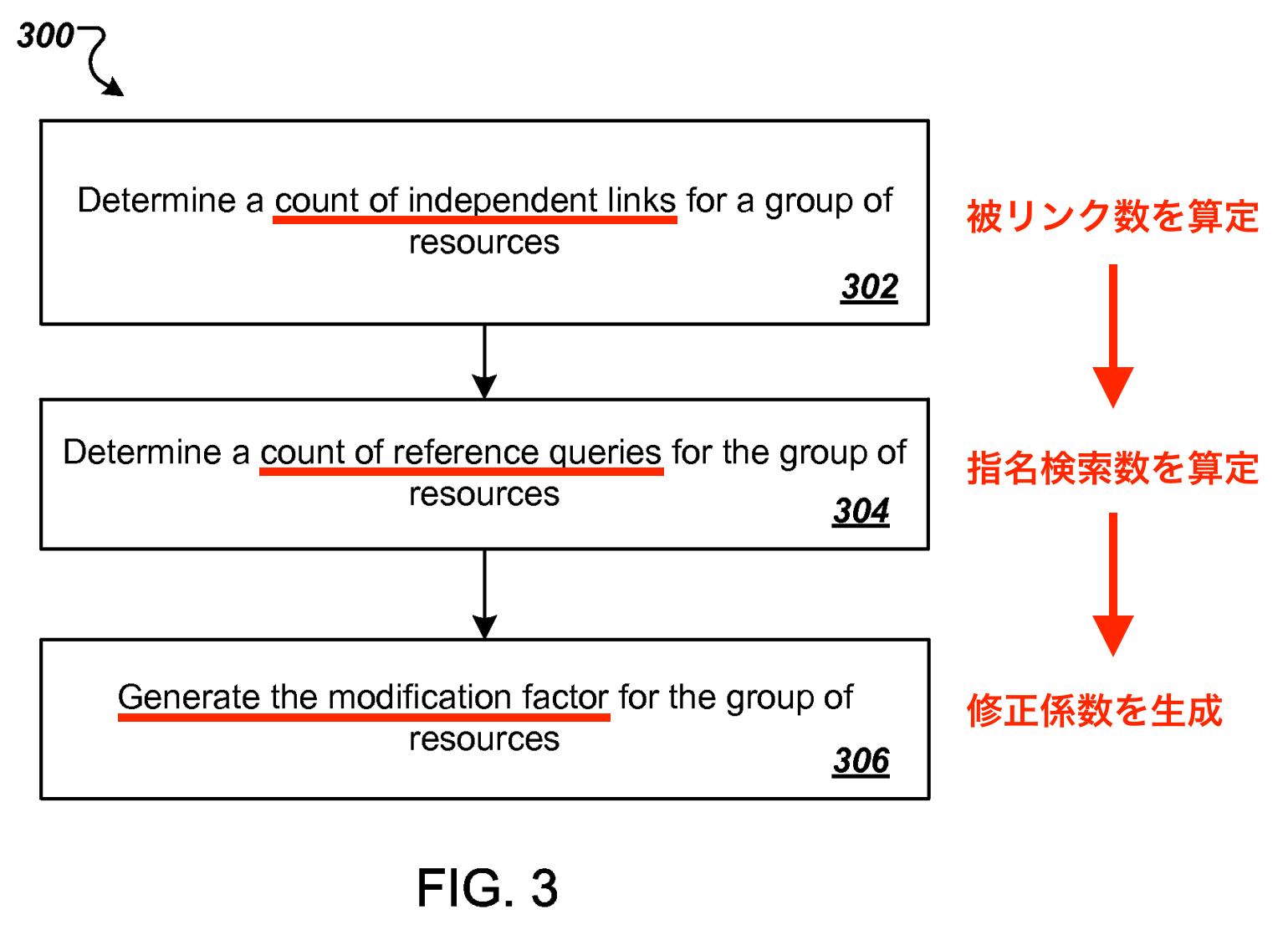

Googleが2012年9月に出願し2014年3月に承認された特許「Ranking search results11」には、指名検索を特定のリソースを指し示す「暗示的なリンク(implied link)」として扱い、通常の被リンクと同じように順位決定要因として扱う方法が示されています(下図)。あるページに対する通常のリンク数と指名検索数を使って、そのページの順位を修正するというものです。

通常のリンクは特定のURLを指し示すもので、Googleはこれをリンク元のページからリンク先のページへの一種の支持投票のように扱います。指名検索もリンクと同様に特定のURLを指し示すものであるため、それを検索ユーザーによる一種の支持投票のようなものとみなし、リンクに準じる「暗示的なリンク」として扱う、というのがこの特許の要諦です。

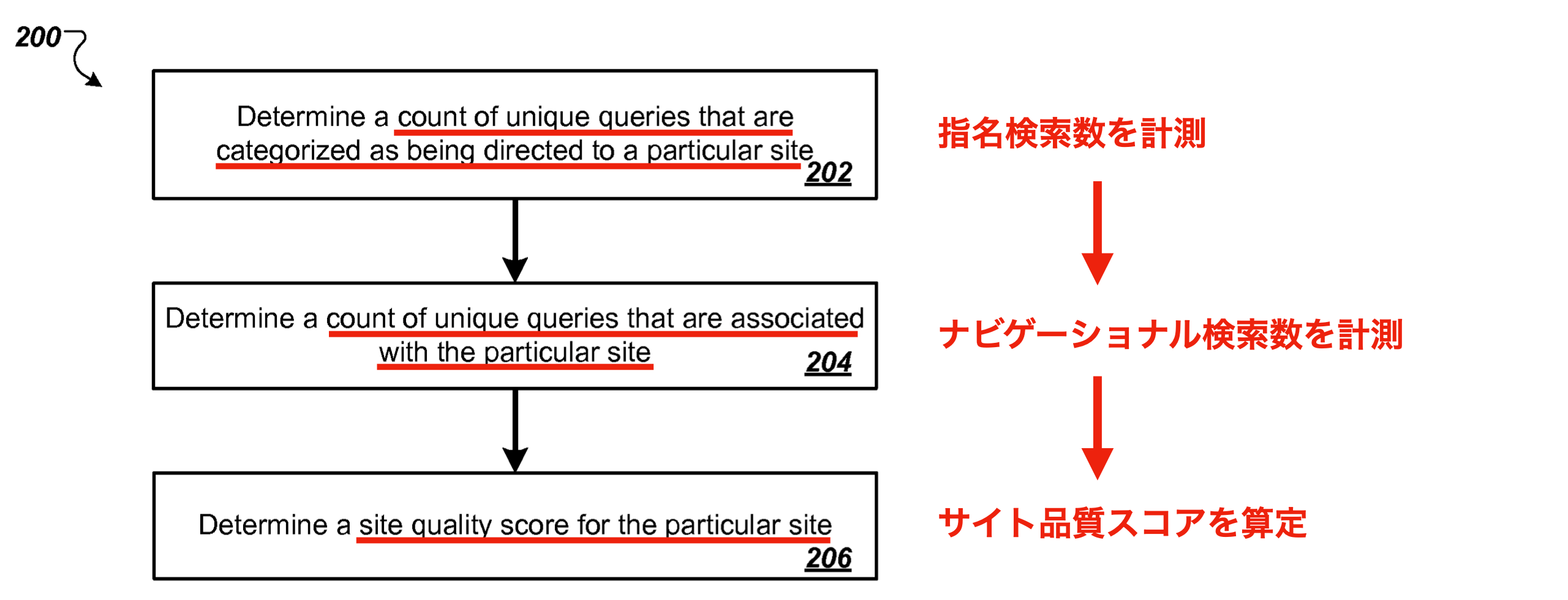

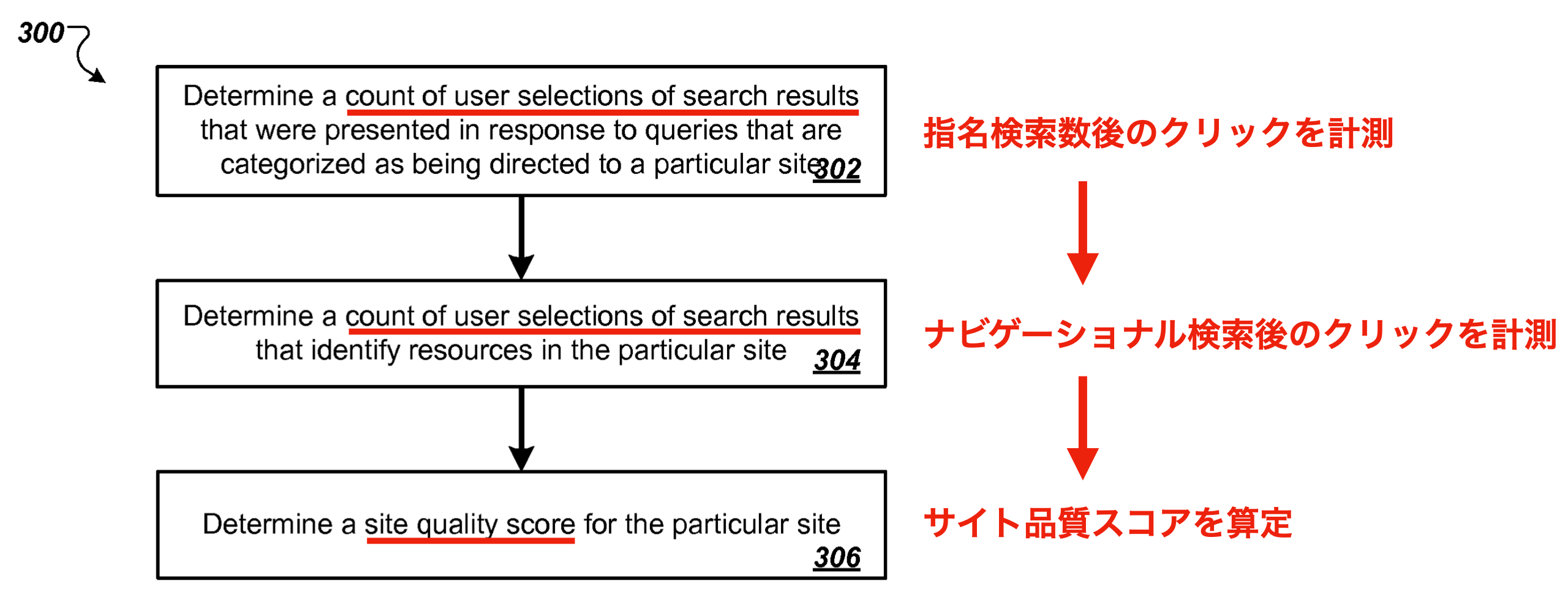

また2015年5月に出願し2017年9月に承認された特許「Site quality score12」には、サイトの品質を示す指標として「サイト品質スコア」を算出する方法が記載されています。サイト品質スコアは「特定のサイトまたはそのサイト内のページを探し、選択する」行動からサイトの品質を評価するものです。

これらはあくまでも特許に書かれていた内容であり、実際の検索システムにそのまま実装されているとは限りません。しかし様々な状況証拠から、指名検索をサイトの品質シグナルとして使うアイデアは何らかの形で実装されているものと考えられます。指名検索もまた、検索結果のクリックと同様かそれ以上にユーザーの価値判断をよく示しているためです。

知名度と信頼

米Page One Power社が全米を対象に独自に実施した調査13によれば、検索結果に表示されたリンクのクリックを促進する理由として、アメリカ人の59%は知っているブランドであることを重視する一方で、上位にランクされていることを重視する人は3分の1未満です。ユーザーはアルゴリズムよりもブランド認知を信頼する可能性が2倍高いということです。

上の画像はGoogle検索結果に表示されるサイト名とFavicon(サイトアイコン)です。もしあなたがこのサイト「ボーディーSEO」を知っており、ある程度の信頼を寄せていたなら、上記のような検索結果においてこのサイトのクリック率は確実に高まるでしょう。こうした状況を作っていくことも、SEOの重要な取り組みです。

ブランドの認知度を高めるためには、オンラインやオフラインでの広告をはじめ、広報やSNS活用など一連のオフページSEOが有効です。実際のユーザーとブランドとの接触頻度を高め、期待に応え、信頼を築いていくことが、検索結果上でのユーザーのクリックをうながし、ひいては順位の向上につながっていくのです。

検索順位を決める三本の柱

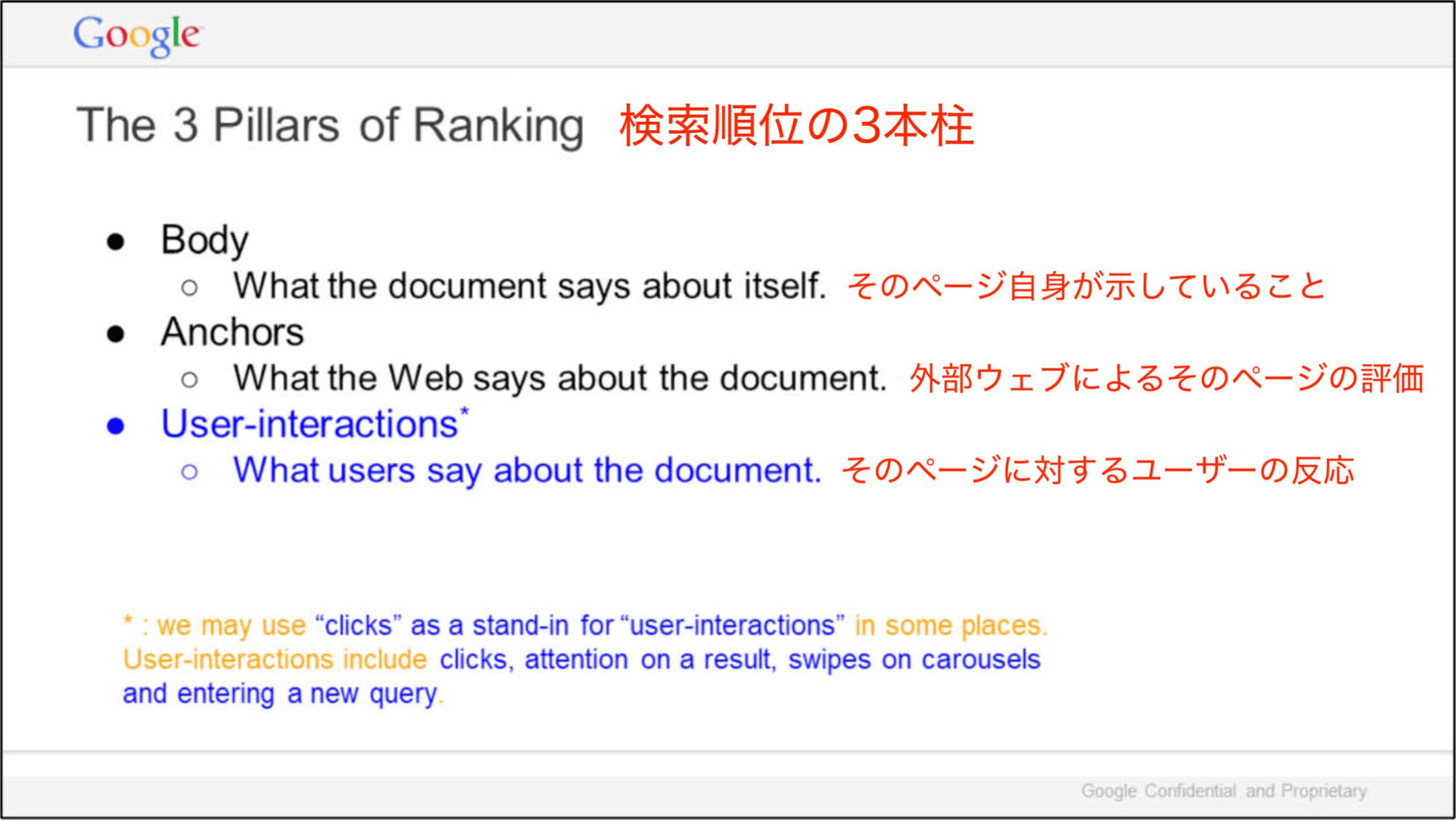

2017年5月15日のGoogle社内向けプレゼンテーション「Life of a Click (user-interaction)14」では、検索順位を決める3本の柱について説明しています。ここではボディ、アンカー、ユーザーインタラクションという表現がされていますが、SEOの用語でいえばオンページ要素、オフページ要素、ユーザー行動です。また、現在ではこれらをABCシグナルと呼ぶこともわかっています。

この並び順ですが、筆者の個人的な意見では、後に行くほど重要度が高まる並び順であると考えます。この記事の人々による評価の項でも書いた通りですが、Googleは初期のPageRankの時代から一貫して、実際の人々による評価を取り入れて検索結果ランキングを生成しているからです。

関わる人数の多さも、そのページ自身、外部ウェブの管理者、検索ユーザーという順で増えていくことも、筆者のこの考えを補強します。より多くの人が関わった評価ほど信頼できるからです。では、Googleはユーザーインタラクションを通じてどんなユーザー行動を追跡しているのかを見てみましょう。

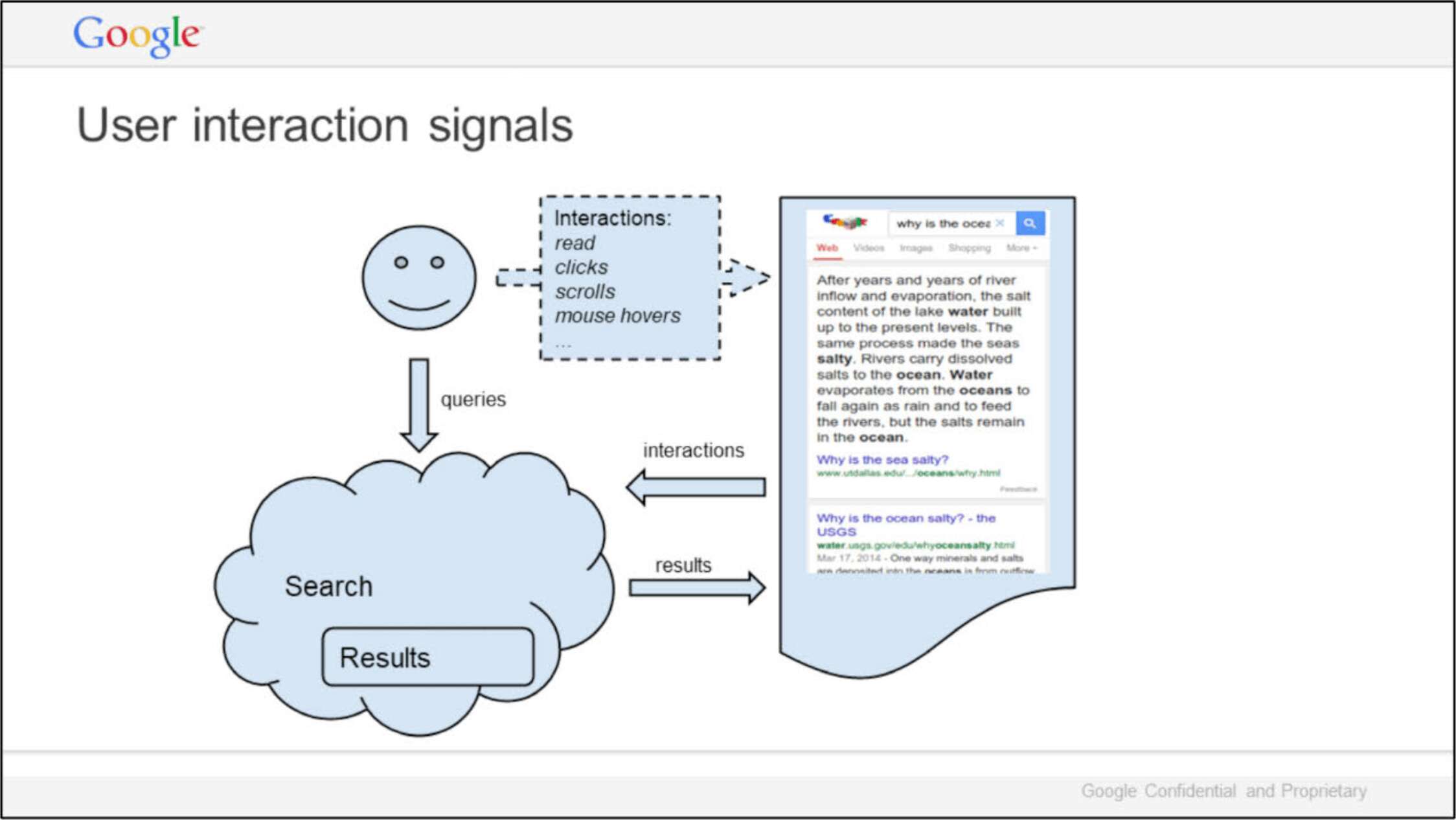

上の画像はユーザーインタラクション・シグナルの模式図です。ユーザーと検索エンジンの間で発生するインタラクションには、クエリを投げる、検索結果を読む、クリックする、スクロールする、マウスを重ねるなどがあります。この他にも、カルーセルをスワイプしたり、別のクエリを投げることもあります。

検索セッションの中でユーザーが起こすこうした行動のすべてが追跡され、記録され、機械学習され、IS(Information Satisfaction: 情報満足度)スコアで調整されて、ランキングを決めるためのシグナルとして利用されます。多くの人々が日々送信するインタラクションデータの上に、Google検索があるのです。

まとめ

検索結果リストの中で、自サイトのURLのクリック率を上昇させ、直帰率を下げ、滞在時間を向上することができれば、得られるものは決して小さくありません。単純化して説明すれば、Googleはユーザーの行動を以下のように理解します。Googleが何度も発信してきた「有用で信頼性の高いコンテンツ」の必要性は自明です。

- 検索結果からのクリック率が高い – そのURLで提供されているコンテンツや機能が検索意図に合致するだろうとユーザーが判断したことを示す。優れたコンテンツや機能と、それを的確に表すタイトルやスニペットが存在することが強く示唆される。

- 検索結果に戻ってくる割合が低い – 検索意図が満たされれば(つまり用が足りれば)ユーザーはそれ以上検索しない。ユーザーが検索結果に戻ってこないことは、そのURLにアクセスすることで検索意図が満たされ、検索をやめたことが強く示唆される。

- すぐには検索結果に戻ってこない – 検索結果に戻ったとしてもある程度以上の滞在時間の後になるサイトは、そこに注目に値するコンテンツや機能が存在し、それが検索意図を一定以上満たすものであることが強く示唆される。

ユーザー行動の改善には結局のところ、ユーザーの検索意図を満たす優れたコンテンツ(情報を求めている場合)または機能(ECサイトやツールの場合)と、それを的確に表すタイトルやスニペットの存在が不可欠です。これらはユーザーの行動を通じてランキングに影響します。

また、自社のサイトやブランドがよく知られ、信頼されていることも重要です。アメリカ人の約6割は、検索結果に表示されたリンクのうち、既知のブランドをクリックする可能性が高いといいます。私たちは自分のサイトを「ユーザーがよく知っていて信用しているサイト」になるように育てていく必要があるのです。

何よりも強く意識すべきことは、Googleがユーザー行動をランキングに利用している限り、私たちはSEOの実施において実際の人々を相手にしているということです。より優れた体験を実際の人々に提供することが必要なのです。あなたには本物のE-E-A-Tが求められていることを忘れないようにしなければなりません。

脚注

- United States v. Google LLC (2020) – Wikipedia ↩︎

- Antitrust Division | U.S. and Plaintiff States v. Google LLC [2020] – Trial Exhibits ↩︎

- Trial Exhibit – UPX0228: U.S. and Plaintiff States v. Google LLC – Google presentation: Google is magical. (October 30, 2017) ↩︎

- Trial Exhibit-UPX0219: U.S. and Plaintiff States v. Google LLC – Google presentation: Q4 Search All Hands (Dec. 8, 2016) ↩︎

- Trial Exhibit-UPX0219: U.S. and Plaintiff States v. Google LLC – Google presentation: Logging & Ranking (May 8, 2020) ↩︎

- Trial Exhibit-UPXD105: U.S. and Plaintiff States v. Google LLC. – Prof. Douglas Oard Presentation (Nov. 15, 2023) ↩︎

- コンテンツの関連性 – ランキング結果 – Google 検索の仕組み ↩︎

- How Google Search and ranking works, according to Google’s Pandu Nayak ↩︎

- Unraveling Google Navboost and building user trust through UX ↩︎

- Google RankBrain: The Definitive Guide ↩︎

- US8682892B1 – Ranking search results – Google Patents ↩︎

- US9760641B1 – Site quality score – Google Patents ↩︎

- Navigating Digital Trust: What Makes Information Reliable? | Page One Power ↩︎

- Trial Exhibit-UPX0004: U.S. and Plaintiff States v. Google LLC – Google presentation: Life of a Click (user-interaction) (May 15, 2017) ↩︎

住 太陽

住 太陽